En 1958, l’année même du Château de ma mère, deuxième volume de ses souvenirs d’enfance, Marcel Pagnol publie chez Grasset une traduction des Bucoliques de Virgile. Pagnol est alors au-delà du succès : la « gloire de son père » est devenue la sienne. À quoi peut bien répondre la publication de ce travail sur ce poète romain, poursuivi depuis trente ans, dit-il, et en apparence si étranger au reste de l’œuvre, théâtre, romans, souvenirs ?

En apparence seulement. Une telle entreprise relève en fait d’un principe de continuité et de cohérence. « Je suis né dans la ville d’Aubagne, sous le Garlaban couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers. » Ainsi commence La Gloire de mon père. Ces chevriers, Paul son frère cadet et lui-même les avaient rencontrés quand la famille gagnait la bastide des vacances dans la garrigue entre Aubagne et Aix. Il les avait rencontrés aussi en classe de latin au lycée Thiers à Marseille : c’était dans les Bucoliques. Et il savait que, comme lui, Virgile les avait observés en son pays de Mantoue, en Italie, tout en les retrouvant dans les Idylles de Théocrite, le maître de ce genre littéraire qu’on appelle la pastorale. Alors, comme Virgile avait transplanté les bergers syracusains dans les collines du Latium, pourquoi Pagnol ne les ferait-il pas passer du Latium à sa chère Provence ? Faire passer, traducere, c’est aussi traduire. Et dans un bel idéal de continuité, ou de filiation, il entreprit cette traduction. Dans un souci de cohérence : ces Bucoliques acclimatées fleurissent en marge des souvenirs auxquels il travaillait. Comme si elles étaient dédiées à son frère Paul, « le dernier chevrier de l’Étoile » : « sorti d’une école d’agriculture, il avait choisi la vie pastorale ». La vie de Paul dans la garrigue, telle que l’évoque Marcel en tête de sa Préface, entre ode à leur enfance et célébration de l’amour fraternel, est une de ses pages les plus émouvantes.

« J’allais le voir souvent dans son royaume des garrigues : nul ne savait jamais où il était. Je le cherchais, guidé parfois par le son lointain de l’harmonica, souvent, au printemps, par l’odeur du bouc, toujours par ma tendresse fraternelle, plus sûre qu’un pendule de sourcier. (…) L’excuse de cette traduction des Bucoliques – qui est peut-être la cinquantième –, c’est qu’elle ne prétend pas à l’érudition : c’est celle du frère d’un berger, qui aida la mère chevrotante, qui soigna le sabot du bouc, qui a cueilli toutes les plantes de Virgile, et qui a vu monter la lune dorée à travers les branches de l’olivier. »

À cet intérêt premier, connaissance de Pagnol et de ses sources d’inspiration, s’ajoute aussitôt sa passion pour le latin. « Parce que j’ai fait du cinéma, on imagine que je n’ai pas mon certificat d’étude. » Il fut brillant élève et bon khâgneux, avec prédilection pour les poètes latins, sous l’influence de ses professeurs Émile Ripert et Pierre Poux qui, dit-il, « m’ont enseigné l’amour de Virgile ». Il leur rend un bel hommage : « C’étaient des hommes d’une époque disparue, c’étaient des savants et des sages : merci à Émile et à Pierre, qui m’ont appris les grands secrets. »

La traduction d’une œuvre poétique implique d’emblée un choix déterminant : faut-il préférer la prose à une écriture versifiée ? Ce débat remonte à la Renaissance. Pagnol l’a suivi, avec humour, examinant les arguments pour et contre. Son choix ne souffre d’aucune ambiguïté. Certes la prose prétend à l’exactitude, et c’est une belle qualité, mais au prix de la musicalité, qui est le propre de la poésie. Il faut donc traduire en vers. Vers blancs, comme l’avait fait Valéry pour ces mêmes Bucoliques (1944) ? Vers rimés ? Pagnol pousse l’exigence jusque-là, et rimés sont les alexandrins qu’il propose. Tout en expliquant que le français n’a pas la concision du latin, et que pour deux vers de Virgile il faut trois ou quatre vers de Pagnol. Et quelques libertés, et quelques chevilles, il l’avoue. Mais la musique est là et Virgile n’est pas trahi.

Aussi savoureux que la traduction sont les commentaires dont Pagnol accompagne chaque bucolique. Non pas parce qu’il y fait du Pagnol, on n’est pas sur le Vieux-Port, mais parce qu’il y est pleinement Pagnol, et ne peut plus être que cela. Et c’est un bonheur. Voici en gros son raisonnement : je ne suis pas un éminent latiniste, mais j’ai vécu avec les chevriers, et je sais un peu de latin. C’est assez pour que je voie ici ou là des traductions surprenantes ou suspectes. Je vais vous dire pourquoi, et vous proposer ma traduction à moi. Elle n’est peut-être pas canonique, mais elle est marquée au coin du bon sens. Voyez le frondator de la première bucolique, qui d’émondeur des traductions officielles devient… un merle.

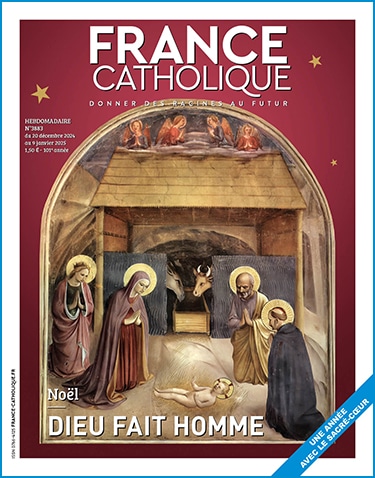

La bucolique sur laquelle on attend Pagnol avec la plus vive curiosité, c’est la quatrième. On sait pourquoi. Paulo maiora canamus. Haussons un peu le ton. « Il faut changer de style » traduit Pagnol. Car il s’agit pour Virgile d’annoncer la naissance d’un enfant qui va ramener l’âge d’or.

Et, pour la race d’or du siècle de Saturne,

L’enfant prodigieux du ciel vers nous descend.

L’évocation de l’âge d’or rejoint les versets d’Isaïe et les sceleris uestigia nostri sont l’expression exacte de la faute originelle. Virgile écrit ces vers 40 ans avant la naissance de Jésus. Comment ne pas s’interroger ? On l’a fait dès saint Augustin, qui admet l’hypothèse d’une sorte d’annonce païenne de l’Incarnation, là où saint Jérôme balaie de tels enfantillages. Et l’étonnante querelle traverse les siècles. Qui ne connaît les vers admirables de Victor Hugo dans Les Voix intérieures :

Le vers porte à sa cime une lueur étrange. (…)

C’est qu’à son insu même il est une des âmes

Que l’orient lointain teignait de vagues flammes.

(…)

Dieu voulait qu’avant tout, rayon du Fils de l’homme,

L’aube de Bethléem blanchît le front de Rome.

Jusqu’au jour où le livre d’un nouveau Jérôme, Virgile et le mystère de la IVe églogue (1930) ruina ledit mystère. Jérôme Carcopino y démontre que Virgile a écrit ce poème de circonstance pour célébrer la naissance prochaine du fils d’un puissant de l’heure, le consul Pollion, qui était son protecteur. Voilà qui est incontestable. Et Pagnol ne récuse pas la voix de l’historien. Mais après d’autres et avec d’autres il ne s’en tient pas là. Comme s’il nous disait à son tour : paulo maiora canamus. Allons voir un peu plus haut. Virgile peut bien annoncer la naissance d’un enfant identifiable en cette année 40. Mais Virgile est poète : beaucoup plus uates que poeta, inspiré, poète-prophète. Et tandis qu’il écrit cette ode prénatale, voici qu’il subit « sans le savoir, une influence surnaturelle ; un « esprit supérieur » (peut-être l’ange de l’Annonciation) a tenté de lui dicter l’annonce de la Nativité, et les quelques phrases qui brillent d’une si étrange lumière seraient des fragments d’un message divin ».

La Crèche provençale est prodigue en santons. Il existe d’ailleurs une Crèche Marcel-Pagnol avec ses principaux personnages. Et lui-même y figure. Aucune difficulté d’y ajouter Virgile, et même Hugo, et Paul le chevrier. Mais paulo maiora canamus à notre tour. À ce mystère de la quatrième bucolique apportons ne serait-ce que la lueur d’une lanterne de berger.

Virgile entre dans ce que Péguy appelle « la légation du monde antique ». L’histoire sainte, l’Ancien Testament, est un long cheminement vers la nuit de Noël. Mais l’histoire profane, ou païenne, à sa façon, en est l’accompagnement, une sorte de doublure. Elle aussi, sans le savoir, est en marche vers la grotte de Bethléem. Pascal avait ouvert la voie : « Qu’il est beau de voir, par les yeux de la foi, Darius et Cyrus, Alexandre, les Romains, Pompée et Hérode agir, sans le savoir, pour la gloire de l’Évangile. » Péguy à son tour : « Il est certain que pendant qu’Israël poursuivait sa destination prophétique, la Grèce et Rome poursuivaient une destination non indifférente et qu’il y a dans Homère et dans Eschyle et dans Sophocle et dans Virgile on ne sait quelle mystérieuse anticipation de la beauté chrétienne. » Et l’on connaît les 200 strophes d’Ève :

Du cachot de Socrate aux prisons de Sicile.

Les soleils idéaux pour lui seul avaient lui.

Et pour lui seul chanté le gigantesque Eschyle.

Eschyle ou Virgile. Le mystère de la quatrième bucolique, c’est que les bergers et les chevriers de Virgile, Pagnol en est témoin après Dante et Hugo, sans le savoir encore étaient déjà les bergers de la Crèche.

—

Pagnol/Virgile, Les Bucoliques, 216 pages, 16 hors-texte, éd. de Fallois, 22 €.