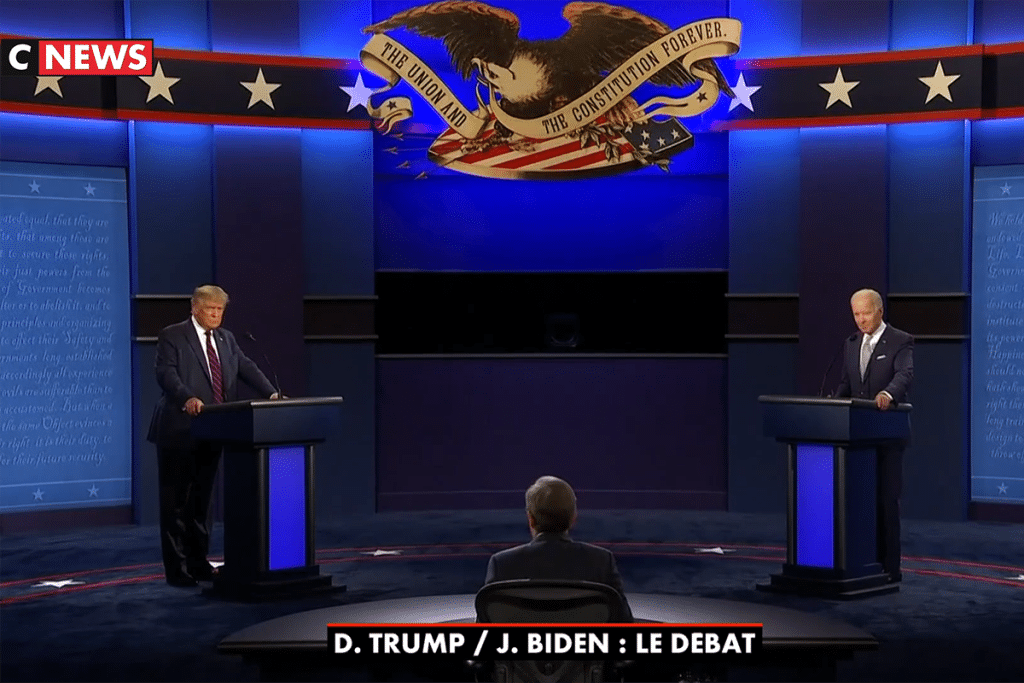

On me pardonnera d’évoquer aujourd’hui la campagne présidentielle américaine alors que je rédige cette chronique avant que n’ait eu lieu cette nuit le débat tant attendu entre les deux candidats. Faut-il dire les deux champions ? Peut-être bien, parce que ce débat, par avance, ressemblait à une sorte de pugilat. On connaît trop bien la personnalité pour le moins clivante du président Donald Trump avec ses outrances verbales, sa propension à traiter son adversaire sans la moindre courtoisie. Et l’on sait aussi que Joe Biden, même s’il n’est pas doué des mêmes talents oratoires, déteste autant son adversaire qu’il est détesté par lui.

On pourrait donc attendre le pire de cet affrontement des deux personnalités. Mais au-delà du spectacle, la question se pose de l’avenir prochain de la première puissance mondiale. On doit certes aborder le sujet avec prudence, lorsqu’on n’est pas soi-même spécialiste des États-Unis. Mais la lecture suivie de nos journaux, avec leurs envoyés spéciaux, suffit à susciter une sorte d’intérêt supérieur de notre part, parce que nous pressentons que c’est notre destin commun qui se trouve engagé et parce que nous mesurons à quel point l’évolution de notre propre société est liée à ce qui se passe Outre-Atlantique. J’ai pu, ici-même, évoquer une contagion intellectuelle dans le domaine universitaire que je trouve inquiétante, avec ses prolongements en politique.

Un universitaire américain, Joseph Bottum a fait part récemment à Laure Mandeville du Figaro d’un diagnostic qui ne peut que nous retenir : « Si Trump gagne, pour les gens qui sont dans la rue, ce ne sera pas le triomphe des Républicains mais celui du mal. » Pourquoi ? Parce que le conflit politique a une saveur de conflit religieux entre le bien et le mal. Dès lors que les électeurs de Trump sont perçus comme « déplorables », pour reprendre l’expression de Mme Clinton, la compétition dépasse les clivages habituels et nous fait entrevoir une Amérique déchirée.

Chronique diffusée sur Radio Notre-Dame le 30 septembre 2020.