Quand Freud rendit visite à Charcot (épisode solennel et rabâché dans l’hagiographie freudienne)1, le monde était tout enivré de cette illusion scientiste dont j’ai parlé précédemment, mise en forme en Allemagne par Ernst Haeckel et ses Mystères de l’univers : il n’y avait plus de mystère, tout était expliqué ou, en tout cas, explicable.

Freud se définissait lui-même comme un « savant », puisqu’avec son système il « expliquait » les « mystères » de l’inconscient découverts au cours du XIXe siècle en les ramenant à quelques principes « fondamentaux » de son cru. Les principes de sa psychanalyse étaient « fondamentaux » parce qu’aux yeux de ses contemporains ils réduisaient la pensée de l’homme à des impulsions venues (croyait-il) de ce qu’il y a en nous de plus animal : le sexe, l’anus, la bouche, et les relations supposées s’établir pendant l’enfance entre les membres de la famille à ce niveau-là. Doté d’un vrai génie dans le commerce des idées, Freud donna à ses spéculations des noms imagés et frappants tirés de la mythologie, essentiellement le « complexe d’Œdipe ». Gros succès, maintenant bien pâli.

On a peine en effet à imaginer aujourd’hui que la psychanalyse ait pu passer pour une science. Tous les maîtres mots de la psychanalyse renvoient à des mythes. L’œuvre écrite de Freud nous apparaît plutôt ornée de tous les traits des grandes œuvres fondatrices des sectes antiques2.

Certes la science, dans un certain sens, « explique ». Mais l’explication scientifique est si particulière et si strictement définie qu’elle n’a rien de commun avec ce que Freud ou Haeckel appelaient « explication » : on dit en science qu’un fait est expliqué quand un certain nombre de mesures opérées sur ce fait selon un protocole bien exposé se trouvent statistiquement à peu près conformes à ce que la théorie prévoyait avant les mesures.

Cette définition très peu métaphysique apparaît dans les publications scientifiques sous une forme imagée : on voit sur une figure un nuage de points traversés par une courbe. La courbe représente la prévision théorique, et chaque point correspond à deux mesures, l’« abscisse » et l’« ordonnée ». On considère que l’expérience est réussie et le fait « expliqué » quand les points sont assez près de la courbe. Dans une excellente expérience le nuage de points prend la forme d’un ruban recouvrant la courbe.

Il en est ainsi non seulement dans les sciences « dures » comme la physique mais aussi en psychologie expérimentale. Or rien n’est plus éloigné de Freud. Les livres de Freud exposent ce qu’il appelle des « cas cliniques », c’est-à-dire des histoires, ou même une seule histoire (le « petit Hans »)3.

Un « cas clinique » ne peut être assimilé à une « observation ». Quand un savant publie une observation, il commence par exposer les conditions initiales qui ont donné lieu à cette observation, de façon que quiconque veut la vérifier peut reproduire les conditions initiales et voir s’il observe lui aussi le résultat annoncé.

Tout le monde admet en science que, pour pouvoir rejeter une observation, il suffit de trouver un défaut dans l’exposé des conditions initiales. En effet si l’on trouve une lacune, une erreur ou une ambiguïté dans cet exposé il est impossible de vérifier l’observation alléguée, qui se trouve donc rejetée. Il ne s’agit là que de bon sens. Si par exemple vous me dites : « Chaque fois que j’avance d’un kilomètre, je trouve un kilo de champignons », comment puis-je le vérifier puisque notamment vous ne me dites pas où vous avancez ? Est-ce dans une forêt du Périgord ou sur les Champs-Élysées ? Je n’ai pas le moyen de savoir ce que vous voulez dire et ne peux que vous inviter à le préciser ou hausser les épaules.

Il faut reconnaître cependant que les hommes de science, qui ont la tête dure et préfèrent poursuivre leurs propres expériences plutôt que de vérifier celles des autres, abusent un peu de ce procédé pour rejeter sans examen ce qu’ils n’aiment pas4. C’est pourquoi, quand une découverte finit par s’imposer, on s’aperçoit généralement qu’elle a d’abord été vainement annoncée par de nombreux précurseurs5.

« Expliquer scientifiquement » un fait, c’est donc reconnaître qu’il est conforme à la théorie présentement admise. Le travail du théoricien consiste à améliorer cette théorie jusqu’à ce qu’un fait bien établi (c’est-à-dire observé régulièrement chaque fois qu’on produit les mêmes conditions initiales) vienne contredire cette théorie et réfuter ses prévisions. Alors on change de théorie, ou bien on la transforme profondément. La moitié des savants jubilent, les autres sont bien embêtés6.

Mais alors qu’est-ce qu’un miracle ? Voilà un vieux problème, dont la définition doit s’affiner à mesure que la science progresse. J’entends la définition physique du miracle.

Parler, comme jadis le professeur Lhermitte, de « fait inexplicable par la science » ou « contraire aux lois scientifiques » ne suffit plus (cf. les chapitres rédigés par ce grand savant du début du siècle dans le Satan des Études carmélitaines). En effet, toutes les lois scientifiques sont améliorables, révisables. En général même, les plus grands progrès surviennent quand on est obligé d’abandonner une théorie et de la remplacer par une autre : un fait inexplicable dans la première version peut cesser de l’être, dans la deuxième 7. Même un fait d’abord qualifié de contradictoire à la théorie peut lui devenir conforme. Vieille histoire ! Ce sont les pythagoriciens qui ont découvert les premiers faits à la fois démontrés et contradictoires.

Est-ce à dire qu’il n’y a pas de miracles ? Prenons le cas le plus simple, celui de la guérison subite d’une maladie comme il en est dans l’Évangile. Ce n’est pas la guérison subite en soi qui est miraculeuse. On observe de telles guérisons (rarement certes) hors de tout contexte spirituel. Le miracle, c’est que le paralytique se lève et marche quand Jésus l’ordonne. C’est la nature obéissant à la parole. Peut-être la nature ne fait-elle alors rien que de naturel. Mais elle le fait sur l’injonction du Fils de l’Homme. Voilà le miracle dans son essence.

Il faut distinguer entre le prodige et le miracle, me semble-t-il8. Le prodige est une très forte improbabilité. Combien de fois faut-il jeter une pièce en l’air pour qu’après avoir longuement tournoyé sur elle-même au sol elle s’immobilise sur la tranche, ne tombant ni sur pile ni sur face ? Je ne sais, mais c’est d’une très grande improbabilité. Or cela m’est arrivé une fois, alors que précisément j’avais jeté la pièce pour prendre, avec un ami, une décision sans importance. Nous avons, je l’avoue, longuement regardé cette pièce sur sa tranche. Miracle, sûrement pas. Seulement une improbabilité vraiment très élevée.

L’improbable obéissant à la parole, voilà ce qu’un savant peut imaginer de plus contrariant, car sa logique ne lui fournit rien de mieux que l’hypothèse de la coïncidence : le paralytique a guéri spontanément à un moment quelconque, et il se trouve que, par hasard, Jésus venait de lui dire : Lève-toi et marche ! Vraiment très improbable !

Compte tenu des exploits de la science, on peut se demander s’il existe quand même des faits vraiment exclus par la nature de la Nature, comme dit Edgar Morin9. La nature telle qu’on la voit en 1992 et sans doute pour bien longtemps encore, c’est le hasard et la statistique. Si l’on me demandait de citer trois faits actuellement inconcevables, je les choisirais en violant de mon mieux la statistique.

Par exemple, qu’une casserole d’eau tiède sépare soudain son eau en deux moitiés : un morceau de glace et une explosion de vapeur. Ou bien, en géologie, que l’on découvre une vache fossile dans une roche secondaire (on ne commence à voir des vaches sur terre que des dizaines de millions d’années plus tard). Ou enfin, que dans la main d’une momie égyptienne tout juste déterrée on trouve la traduction hiéroglyphique de cet article, avec ma signature !

Sourions à ces rêveries, non sans remarquer que leur impossibilité est de même nature : elle viole la statistique. Elle suppose réalisées des improbabilités tellement fabuleuses qu’il n’y a pas assez de nombres dans l’univers pour les chiffrer.

Telle est du moins la Nature telle que la science la suppose actuellement, telle que notre esprit est voué à l’interpréter. Si c’est son dernier mot, voilà ce qu’on ignore10. Mais je remarque deux faits dans les miracles de l’Évangile11.

D’abord, Jésus n’aime pas faire de miracles. Il ne s’y résout qu’après avoir souligné la faiblesse d’esprit de ceux qui lui en demandent.

Et surtout, ce qui est plus troublant, il n’y a dans tout l’Évangile qu’un seul miracle violant décidément et de façon absolue la statistique : c’est la Résurrection, celle de Lazare et surtout de Jésus lui-même12. Aussi bien l’appelons-nous non plus miracle mais mystère. C’est un autre plan de la réalité. On ne l’étudie pas, on l’adore.

Aimé MICHEL

Chronique n° 500 – F.C. – N° 2376 – 6 novembre 1992

Notes de Jean-Pierre ROSPARS du 14 décembre 2020

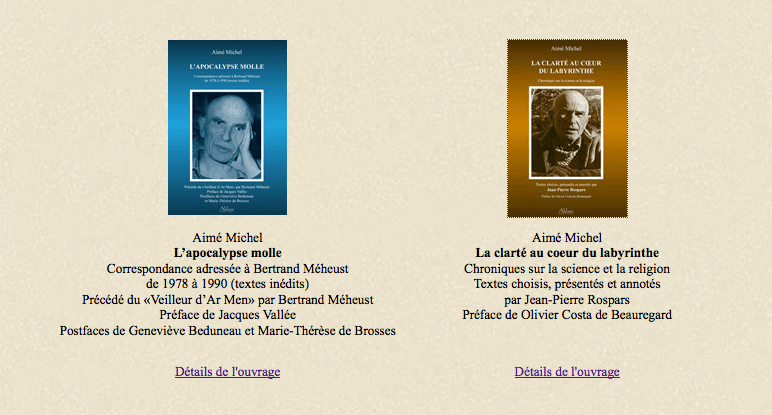

Pour aller plus loin :

- Cet inconnu nommé Sigmund Freud n’avait pas encore trente ans quand il rencontra Jean-Martin Charcot, qui venait juste d’en avoir soixante et était au faîte de sa gloire, comme le résume avec humour Jean Thuillier dans Monsieur Charcot de la Salpêtrière (Robert Laffont, Paris, 1993) : « Prince de la science, Napoléon des névroses, Empereur de la Salpêtrière… Médecin et confident des souverains et des célébrités politiques, littéraires et artistiques » connu « dans le monde entier par ses travaux sur la neurologie, l’hystérie et l’hypnose ».

Sur la visite elle-même, voici ce qu’en dit Henri F. Ellenberger dans son chef d’œuvre (dixit A. Michel, que j’approuve), Histoire de la découverte de l’inconscient (Fayard, Paris, 1994) : « Freud aimait à raconter qu’il avait été l’élève de Charcot à Paris en 1885 et 1886. Certains ont conclu qu’il avait passé un long moment à la Salpêtrière. Mais Jones a montré (…) qu’il rencontra Charcot pour la première fois le 20 octobre 1885, qu’il prit congé de lui le 23 février 1886, et que de ces quatre mois il fallait soustraire une semaine que Freud passa avec sa fiancée en Allemagne à Noël et deux semaines pendant lesquelles Charcot fut malade. On est en droit de supposer que la relation de Freud avec Charcot fut une sorte de “rencontre” existentielle plutôt qu’une relation classique entre disciple et maître. Freud quitta Paris le 28 février 1886, avec l’impression d’avoir rencontré un grand homme qui lui avait fait découvrir tout un monde d’idées nouvelles et avec qui il resterait en contact pour la traduction de ses ouvrages. » (p. 457 ; sur cette Histoire magistrale, voir la chronique n° 23).

- Ici encore, Aimé Michel retrouve l’enseignement fondamental d’Ellenberger, pour lequel la psychanalyse était plus proche de la démarche philosophique antique que de la science de laboratoire. Voir aussi sur ce point Paul Roazen, La saga freudienne, PUF 1986, p. 21. « C’est précisément, écrit ce dernier, parce que son système était aussi intensément personnel, tout en étant si pertinent pour les autres, qu’il fut capable d’entraîner un large mouvement à sa suite. » [Note de B. Méheust].

- « Qu’est-ce qu’un “cas clinique” ? » se demande A. Michel dans la chronique n° 150 intitulée précisément Un cas clinique. Voici sa réponse : « C’est la description détaillée d’un cas qui vérifie une hypothèse. La valeur scientifique du “cas clinique” est un problème bien connu des logiciens. Cette valeur est nulle. Non pas faible, mais bel et bien nulle. “Les “observations cliniques” où les psychanalystes croient naïvement trouver des confirmations de leur théorie sont l’exact équivalent des confirmations quotidiennes que les astrologues trouvent dans leurs pratiques”. (Karl R. Popper.) »

- En rejetant sans examen ce qu’ils n’aiment pas, ce qui n’est pas rare (j’en ai fait plusieurs fois l’expérience, non sans étonnement), les hommes de science font comme tout le monde mais avec moins d’excuses ! Le trait d’humour qui suit sur ces savants qui « préfèrent poursuivre leurs propres expériences plutôt que de vérifier celles des autres » est très juste ! La note suivante illustre ces assertions par quelques exemples historiques célèbres.

- A. Michel s’est toujours intéressé aux précurseurs, en particulier à ceux dont les découvertes ont mis du temps à s’imposer. Dans une récente chronique (n° 497), il en nommait quelques-uns : « Young, Boucher de Perthes, Jenner, Galois, Semmelweis, Cantor… tant d’autres ». Tenons-nous en à cette courte liste.

Thomas Young, touche-à-tout de génie, réalise en 1803 la célèbre expérience des deux fentes qui porte son nom (voir n° 293) et qui révèle la nature ondulatoire de la lumière. Newton et Huygens avaient débattu un siècle auparavant de la nature corpusculaire (Newton) ou ondulatoire (Huygens) de la lumière, et c’était Newton qui l’avait emporté grâce à son immense prestige. Young doit donc attendre une dizaine d’années pour que la théorie ondulatoire s’impose grâce notamment à Arago et Fresnel. Triomphe temporaire d’ailleurs, puisqu’à partir de 1925, la jeune physique quantique abandonne ces vieilles images et reconnait que la lumière n’est ni ondulatoire ni corpusculaire : « ni le photon ni l’électron, le proton ou l’atome ne peuvent plus être considérés comme des ondes ou des corpuscules, mais comme des entités bien plus étranges » (S. Ortoli et J.-P. Pharabod, Métaphysique quantique, La découverte, Paris, 2011).

Edward Jenner, modèle du bon médecin de campagne, remarque vers l’âge de trente ans que les personnes qui traient les vaches ne contractent pas la variole, maladie terrible à l’époque. Il émet l’hypothèse qu’une maladie des vaches, la vaccine (du latin vacca, vache) immunise contre la variole (de fait, les deux maladies sont dues à des virus très semblables, ce qu’on ne pouvait pas savoir à l’époque). Il en fait part à son maître le chirurgien et naturaliste John Hunter qui lui répond : « Ne pensez pas. Expérimentez. Soyez patient ». C’est ce qu’il fera pendant vingt ans avant d’oser inoculer le jeune James Phillips le 14 mai 1796. L’expérience est un succès. Jenner publie ses observations à ses frais. À Londres en 1800, il vaccine gratuitement jusqu’à 300 personnes par jour. Il en est réduit à la misère. Il doit, certes, combattre quelques détracteurs mais, désormais célèbre, obtient une aide du Parlement.

Boucher de Perthes (1788-1868) est davantage confronté à une opposition stérile. Voici le résumé qu’en donne A. Michel dans la chronique n° 265 : « Boucher de Perthes, le fondateur, avec Lartet, de la préhistoire, raconte dans ses mémoires que pendant les trente premières années de cette science, il ne pouvait entrer quelque part sans entendre aussitôt l’une des personnes présentes demander à une autre à voix basse, sur un ton sarcastique : “Vous y croyez, vous, à l’homme antédiluvien ?”, et l’autre de rire, d’un air entendu. “Croire” à l’homme “antédiluvien”, écrit Boucher de Perthes, c’était alors le propre du simple d’esprit. C’était croire au Père Noël. Boucher, qui fouillait une sablière dans la Somme et en retirait des haches de pierre, des pointes de flèches et autres objets préhistoriques, classait tout cela de son mieux, et, de temps en temps, en envoyait à l’Académie des sciences une caisse que son secrétaire perpétuel, Élie de Beaumont, faisait jeter à la poubelle sans l’ouvrir, à la seule lecture du nom de l’expéditeur, charlatan notoire et maniaque avéré. » Dans un de ses premiers articles dans la revue Planète (n° 3 de février-mars 1962) intitulé « Le martyre d’un génie : Boucher de Perthes », écrit sous le nom de plume de Stéphane Arnaud, A. Michel médite la vie étonnante de ce précurseur (voir http://www.aime-michel.fr/le-martyre-dun-genie-boucher-de-perthes/). Ses difficultés ont plusieurs origines. La première tient aux conceptions scientifiques de son époque. La thèse alors dominante est que la Terre n’est vieille que de quelques dizaines de milliers d’années, que les espèces sont fixes comme l’a démontré Cuvier, et qu’il y a eu plusieurs créations successives, chacune anéantie par un déluge (sauf la dernière). Ces créations sont matérialistes : la Nature en est seule responsable et, chaque fois, de nouvelles espèces sont engendrées, si bien qu’il ne peut exister d’homme antédiluvien. La seconde difficulté est que Boucher de Perthes n’est pas un savant mais un homme de lettres, un amateur qui se pique d’archéologie. Pendant vingt ans, de 1826 à 1846, il multiplie les fouilles à Abbeville et dans les environs, et finit par trouver les silex taillés qu’il cherche. L’Académie des Sciences forme une commission mais elle refuse de quitter Paris et même d’examiner ses collections. Il commence la publication de ses découvertes, à ses frais, mais sans succès puisqu’un congrès d’antiquaires en 1858 juge que sa collection est un « ramassis sans valeur de pièces recueillies au hasard ». Mais il faut reconnaitre, comme le remarque Herbert Thomas dans l’Encyclopaedia Universalis, que « [l]’incrédulité et le scepticisme de l’opinion savante étaient (…) en partie justifiés par le fait que Boucher de Perthes avait fait figurer dans ses ouvrages quantité de cailloux bizarres, qu’il supposait sculptés mais qui en réalité n’avaient aucun lien avec une quelconque activité humaine. » Enfin, en 1859, à 70 ans passés, il reçoit la visite de trois savants anglais, dont l’illustre géologue Charles Lyell, qui « n’y croient pas » mais acceptent d’aller sur le terrain, où ils découvrent eux-mêmes les outils préhistoriques encore en place dans le sol ! En conclusion, A. Michel relève que Boucher de Perthes n’a pu vaincre que parce qu’il était riche : « On n’achetait pas ses livres, on jetait ses communications au panier. Mais il les publiait quand même, à compte d’auteur (…). L’enfer de la science doit être plein de découvreurs géniaux mais pauvres, qui moururent dans la misère ou par le suicide. (…) S’il dut attendre l’âge de soixante et onze ans pour voir triompher une vérité qu’il proclamait depuis si longtemps, ce ne fut pas parce qu’il y avait des académiciens obtus, mais parce qu’on les crut sans examen. Il est plus facile de croire que de chercher, de faire confiance à des maîtres que d’affronter l’inconnu. »

Si Boucher de Perthes conserve jusqu’au bout sa gentillesse et sa gaîté, il n’en va pas de même des trois derniers de notre courte liste dont le sort est plus tragique. Évariste Galois, en 1829, à 18 ans, échoue à entrer à l’École Polytechnique et le mémoire qu’il soumet pour le grand prix de mathématiques de l’Académie des sciences est déclaré perdu suite à la mort de Fourier qui devait l’examiner. L’année suivante, un second mémoire est rejeté comme incompréhensible. Il meurt en juin 1832, le ventre traversé par une balle de plomb à la suite d’un duel, « victime d’une infâme coquette ». La nuit avant ce duel, il révise le mémoire rejeté par l’Académie et rédige une lettre à un ami où il note toute une série d’autres découvertes mathématiques. Ce n’est que quinze ans plus tard que ses successeurs comprendront progressivement l’importance de ses travaux. Ses œuvres complètes, de soixante pages seulement, « contiennent plus de mathématiques que l’on n’en trouve dans des bibliothèques entières bourrées d’ouvrages à titres mathématiques » selon l’article « E. Galois » de l’Encyclopedia Britannica. « De plus, note Arthur Koestler, dans sa lettre, Galois postulait un théorème que ses contemporains ne pouvaient pas comprendre puisqu’il se fondait sur des principes mathématiques qui ne furent découverts qu’un quart de siècle après sa mort. “Il faut admettre, écrit un (…) grand géomètre [il s’agit de Jacques Hadamard], premièrement que Galois dut concevoir ces principes d’une certaine façon ; deuxièmement qu’ils durent être inconsciemment dans son esprit puisqu’il n’y fait aucune allusion bien qu’ils représentent par eux-mêmes une découverte importante.” » (Le cri d’Archimède, trad. G. Fradier, Calmann-Lévy, Paris, 1965, pp. 95 et 429).

En 1846, Ignace Philippe Semmelweis, jeune médecin obstétricien de 28 ans, est surpris de la différence des taux de mortalité des deux services de maternité de l’hôpital général de Vienne : il est quatre fois plus fort (de 13 à 18 %) dans le service réservé à la formation des étudiants en médecine que dans celui où sont formées les sages-femmes. Plusieurs théories de la fièvre puerpérale ont alors cours : promiscuité, manque d’aération, début de la lactation, influences météorologiques, déséquilibre des quatre humeurs, et ses supérieurs pensent qu’on ne peut rien y faire. Semmelweis examine méthodiquement plusieurs hypothèses qui pourraient expliquer la différence entre les deux services et finit par comprendre que les étudiants transportent une substance cadavérique inconnue de la salle d’autopsie dans la maternité (le rôle des bactéries ne commencera d’être reconnu qu’à partir de 1860 avec notamment les travaux de Louis Pasteur et Robert Koch). Il demande aux étudiants de se laver les mains puis de nettoyer tous les instruments à l’hypochlorite de chaux ; il parvient ainsi à abaisser le taux de mortalité à 1,3 %. Mais les médecins y voient une condamnation indirecte de leurs pratiques et son supérieur, le professeur Johann Klein, refuse de lui renouveler son poste en 1849. Ses amis font connaitre ses résultats mais Semmelweis, dépressif et paranoïaque, n’accepte de les publier lui-même qu’en 1861. Puis il écrit des lettres personnelles aux principaux accoucheurs d’Europe pour expliquer ses résultats mais, emporté par la rancœur, il les accuse d’être des assassins s’ils n’appliquent pas l’asepsie. On tourne ses lettres en ridicule. Sa santé mentale se détériore et on doit l’enfermer dans un asile pour démence sénile en 1865. Il y meurt deux semaines plus tard, non à cause d’une infection contractée lors d’une autopsie comme on l’a dit, mais suite à des blessures infligées par les infirmiers lors d’une crise violente.

Quant au mathématicien Georg Cantor, il est attaqué par ses collègues qui rejettent son travail sur les infinis par trop révolutionnaire à leurs yeux (voir note 5 de n° 458). Leurs attaques, parfois ad hominem, contribuent à sa maladie mentale : à partir de 1884, Cantor souffre de dépressions et de troubles bipolaires qui s’aggravent en 1899 et l’obligent à de nombreux séjours en sanatorium. Néanmoins, lorsqu’il meurt à l’asile d’aliénés en janvier 1918, son œuvre est pleinement reconnue.

Laurent Lemire, dans Ces savants qui ont eu raison trop tôt (Tallandier, Paris, 2013), raconte avec émotion et humour, la vie d’une vingtaine d’autres précurseurs (où seul Semmelweis figure de ma liste ci-dessus, preuve qu’en la matière on n’a que l’embarras du choix) et médite sur le tort, parfois le malheur, d’avoir raison trop tôt. « Il y a tellement d’excuses, écrit-il, pour ne pas reconnaître la portée d’une découverte ! Alors on taille à ces savants des costumes étroits : ils ont mauvais caractère (Semmelweis, Zwicky), on ne pénètre pas leurs travaux (Maupertuis, Wilson), ils sont religieux donc suspects (Copernic, Mendel, Lemaître), excentriques (Nopcsa) ; on n’a toujours pas vu sa particule fantôme (Higgs), il est trop poète (Redi) ou trop russe (Vernadsky), c’est un prétentieux (Vésale), ce sont des marginaux dans le milieu scientifique (Wegener, Gold) ; et, le pire de tout, ce n’est qu’une femme qui aime les petits oiseaux (Carson)… ». Il cite Schopenhauer : « Toute vérité franchit trois étapes. D’abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis elle est considérée comme ayant toujours été une évidence », formule qui était déjà parvenue jusqu’à nous sous une forme voisine qu’Aimé Michel attribuait à Humboldt et que Rémy Chauvin formulait de manière plus lapidaire : « C’est idiot, on le sait depuis longtemps, et d’ailleurs c’est moi qui l’ai trouvé. » (n° 19).

Dans son étude sur « La résistance des scientifiques aux découvertes scientifiques » (Science, 1961, voir note 1 de n° 222), le sociologue des sciences Bernard Barber donne de nombreux exemples historiques de telles résistances, en les illustrant de citations éclairantes. Il laisse de côté leurs motifs psychologiques au profit des divers motifs d’ordre culturel et social (attachement à certaines théories ou méthodes, idées religieuses, statut professionnel éminent, spécialisation, rivalité entre écoles). Bien entendu, il ne s’agit pas que d’histoires tirées d’un passé révolu : tous ces motifs continuent d’agir et de freiner les innovations, certains scientifiques s’inquiétant même des risques de conformisme excessif qu’entrainent les modes actuels de financement de la recherche et l’accès tardif à des postes permanents. Quoi qu’il en soit, Barber s’attache à équilibrer le tableau car il ne veut pas que le lecteur s’imagine que la résistance à la nouveauté serait pire en science que dans d’autres domaines : « Qu’une certaine résistance se produise, qu’elle ait des sources spécifiables dans la culture et les interactions sociales, qu’elle soit dans une certaine mesure inévitable, ne prouve pas qu’il y ait plus de résistance que d’acceptation en science ni que les scientifiques ne soient pas plus ouverts que les autres hommes. Au contraire, la puissante norme d’ouverture d’esprit en science, les tests objectifs par lesquels les concepts et les théories peuvent souvent être validés, et les mécanismes sociaux visant à assurer une concurrence entre idées nouvelles et anciennes – tout ceci constitue un système social dont l’objectivité est plus grande qu’elle ne l’est en d’autres domaines de la société, et la résistance moindre. Le développement de la science moderne le démontre toujours aussi clairement. Cependant, une certaine résistance demeure, et c’est ce que nous cherchons à comprendre et donc peut-être à réduire. »

- Quand un fait contraire à une théorie établie apparait « la moitié des savants jubilent, les autres sont bien embêtés » : encore une remarque amusante mais également juste sur les mœurs des savants, mœurs d’ailleurs pas toujours recommandables (voir par ex. note 3 de n° 72). Faut-il s’en étonner ? A. Michel remarquait à ce propos, non sans exagération, que les hommes de science n’ont aucune vertu particulière : « Une erreur (…) absurde du scientisme fut de croire, et, ce qui est plus grave, d’enseigner et de répandre dans les esprits la conviction diffuse que la science est la source privilégiée des valeurs éthiques et spirituelles. La raison pour laquelle la science est, de toutes les entreprises humaines, la seule qui ait réussi est précisément qu’elle n’exige rien des hommes qui s’y adonnent, si ce n’est, précisément, qu’ils s’y adonnent. Il faut et il suffit, pour contribuer à l’avancement de la science, que l’on pratique la méthode scientifique. Hors cela, il est indifférent que vous soyez un héros, un saint, une canaille ou même un imbécile. Bien entendu, un génie et un imbécile n’auront pas la même carrière. Mais cela est vrai aussi dans l’épicerie, ou toute autre activité. » (n° 21, février 1971). Malgré tout, pour que la science se maintienne et progresse, il faut quand même que ceux qui s’y adonnent partagent certaines valeurs, entre autres le respect de la vérité…

- Avant d’en venir aux réflexions d’A. Michel sur le possible et l’impossible, il est utile de se souvenir qu’au fil des siècles toutes les théories scientifiques, en découvrant les lois de la nature, ont révélé en même temps des impossibilités inattendues, les unes n’allant pas sans les autres, la science explicative se doublant d’une science limitative, selon la formule du physicien Lucien Daly (note 5 de n° 88). Le cosmologiste John Barrow écrit même que « les choses qui ne peuvent pas être connues, qui ne peuvent pas être faites, et ne peuvent pas être vues, définissent notre Univers plus clairement, plus complètement et plus précisément que celles qui le peuvent. » (Impossibility, Oxford University Press, 1998).

Les démonstrations d’impossibilité jalonnent l’histoire des mathématiques : impossibilité en usant simplement d’une règle et d’un compas de diviser un angle en trois parties égales (résolu en 1837 par Pierre Wantzel), ou de tracer un carré de même surface qu’un cercle (problème dit de la quadrature du cercle) ; impossibilité d’exprimer les solutions des équations algébriques de degré 5 et plus à l’aide des quatre opérations (+, -, ×, ÷) et des radicaux (racines énièmes) alors que c’est possible pour les équations algébriques de degré un à quatre (ax4 + bx3 + cx2 + dx + e = 0 est de degré 4) : les équations de degré un et deux ont été résolues dès l’antiquité, celles de degré 3 et 4 au XVIe siècle, mais il a fallu attendre le début du XIXe pour que P. Ruffini et E. Galois démontrent l’impossibilité de résoudre de la même façon celles de degré 5 ; impossibilité de démontrer en arithmétique que certaines propositions sont vraies ou fausses à partir des axiomes et règles de ce système (Gödel, 1930).

Les impossibilités abondent également en physique : impossibilité d’une machine à mouvement perpétuel : admise par Galilée et par l’Académie des Sciences de Paris (1775), elle n’est justifiée en théorie qu’au milieu du XIXe siècle avec le principe de conservation de l’énergie ; impossibilité d’abaisser la température d’un corps en dessous de -273,15 °C (zéro absolu), car la température est une mesure du mouvement des molécules et qu’au zéro absolu tout mouvement cesse (Kelvin, 1848) ; impossibilité pour la matière, l’énergie et l’information d’atteindre la vitesse de la lumière dans le vide (Einstein, 1905), contrairement à la mécanique de Newton qui n’impose aucune limite ; impossibilité de connaitre simultanément, à un instant donné, avec autant de précision qu’on le souhaite, la position et la vitesse d’un objet quantique, un électron par exemple, si bien que sa trajectoire ne peut plus être nettement définie (Heisenberg, 1927), contrairement aux objets décrits par la physique de Newton et d’Einstein ; impossibilité de prévoir plusieurs millions d’années en avance la position des planètes du système solaire car de toutes petites différences sur la position et la vitesse actuelles des planètes (conditions initiales) conduisent à des résultats très différents : une prévision exacte exigerait une connaissance infiniment précise de l’état initial, ce qui est irréalisable, si bien que même un système parfaitement déterministe n’est pas nécessairement prévisible (chaos déterministe, découvert par Poincaré à partir de 1889).

Dans leur livre, Quand la science a dit… c’est impossible ! (Le Pommier, Paris, 2008), Nayla Farouki, Jean-Michel Alimi, Gilles Dowek et Laurence Rolland, à côté d’impossibilités en mathématiques et en physique, donnent aussi quelques exemples en biologie, comme l’impossibilité dans la théorie de l’évolution de Lamarck (1800) et Darwin (1859) de considérer l’espèce comme un type invariable auquel les individus sont comparés, car ce sont les individus qui créent l’espèce ; l’impossibilité de la génération spontanée (Pasteur, 1862) ; ou l’impossibilité de prédire la manière exacte dont une longue chaîne d’acides aminés (une protéine) se repliera, donc de prédire sa forme et ses propriétés.

- A. Michel distingue trois ordres de phénomènes : le prodige, le miracle et le mystère (à la fin de la chronique). Tous trois sont très improbables mais le premier n’a pas de signification particulière, à la différence des deux autres. La remarque que « dans le miracle, peut-être la nature ne fait-elle rien que de naturel » est importante parce qu’elle ne confirme pas une idée fort répandue selon laquelle un miracle serait une violation des lois de la nature en accord avec la définition de Littré : « acte contraire aux lois ordinaires de la nature et produit par une puissance surnaturelle » (cité par Jean Fourastié, Les conditions de l’esprit scientifique, coll. Idées, Gallimard, Paris, 1966, p. 226 ; je renvoie à ce maître livre pour une discussion plus approfondie). C’est une conséquence des raisonnements présentés ci-dessous en note 10.

À propos des coïncidences improbables, dont il donne un autre exemple dans la chronique n° 106, A. Michel écrit : « au regard de la science il n’y a et il ne peut y avoir aucune différence entre le plus invraisemblable prodige et un coup de dés. Ils sont peut-être différents d’un certain point de vue, mais (…) la science, quant à elle, n’est pas à même de prendre ce point de vue en considération. Pour la science, en effet, tous les phénomènes sans exception sont indéfiniment réductibles à d’autres phénomènes, si bien que tout phénomène est statistique et résulte d’un coup de dés. » Tout prodige peut s’expliquer par le hasard, même s’il se répète : « un hasard qui s’est produit une fois peut se produire deux. Il est plus improbable certes, mais il n’est pas plus impossible la deuxième fois que la première. Il ne prouve rien de plus la deuxième fois, ni la troisième. J’entends qu’il ne prouve rien scientifiquement, car, en fait et en ce qui me concerne, si vous répétez trois fois sous mes yeux la petite expérience de la casserole [qui se sépare en glace et eau bouillante quand vous dites « abracadabra »], je conviendrai très volontiers que vous êtes un grand sorcier. »

- La Nature de la nature (Le Seuil, 1977), sur les concepts d’ordre, d’information, de système, etc., est le premier tome de l’œuvre majeure d’Edgar Morin, La Méthode, qui en comporte cinq autres : La Vie de la vie (1980), La Connaissance de la connaissance (1986), Les idées (1991), L’Humanité de l’humanité (2001), enfin L’éthique complexe (2004). L’auteur y décrit la complexité du monde et propose une méthode pour la penser. Dans le dernier tome, il distingue la morale non complexe, qui oppose le bien au mal, et l’éthique complexe qui « conçoit que le bien puisse contenir un mal, le mal un bien » (Cf. la parabole du bon grain et de l’ivraie, Matthieu, 13, 24). Edgard Morin, né en juillet 1921, est l’auteur de plus d’une trentaine d’autres livres, dont Pour une politique de civilisation (1997) où il promeut « le bien-vivre au lieu du bien-être ».

- A. Michel au cours de sa vie s’est intéressé à bien des sujets peu orthodoxes, tels que les ovnis, et la parapsychologie, sans s’éloigner de la science « normale » comme l’exigeait sa vie professionnelle de journaliste scientifique. En 1965, il écrivait : « Toutes mes recherches et toutes mes réflexions depuis l’âge de quinze ans ont ce seul objet : que peut être une pensée autre que la mienne ? Et que l’on cherche bien. La pensée non humaine (…), ce peut être la pensée infrahumaine, c’est-à-dire animale, ou la pensée surhumaine étudiée par les parapsychologues, ou la pensée extraterrestre. Les bêtes, la parapsychologie, les soucoupes volantes, tous ces niveaux de pensée n’étant probablement (mais ceci est une autre histoire) que des moments d’une évolution unique et multiforme que nous parcourons en un éternel cheminement. » (« Les tribulations d’un chercheur parallèle », Planète n° 20, janvier-février 1965).

Il se trouve que cette « pensée surhumaine étudiée par les parapsychologues » confronte le chercheur à des phénomènes rapportés par des observateurs et des expérimentateurs mais tenus pour physiquement impossibles, ou du moins très hautement improbables, tels que les phénomènes physiques du mysticisme, pour ne prendre que cet exemple parmi d’autres (voir n° 88, 147, 153, 330). Comme l’écrit John Barrow, qui exprime la sagesse commune, à propos de l’un de ces phénomènes : « la lévitation est compatible avec les lois connues de la physique, dans le sens où si toutes les molécules de mon corps dérivent vers le haut au même moment, alors je quitterai le sol. Aucune loi de la physique n’interdit cela. Il y a une chance que cette situation bizarre se produise; mais cette chance est si faible que nous pouvons être sûrs que tout rapport sur son occurrence a bien plus de chance d’être dans l’erreur que d’être vrai. » (Impossibility, op. cit., p. 137).

L’objection de Barrow ne peut pas être écartée à la légère. Toutefois, quand les anomalies sont bien observées, bien rapportées et se répètent, l’historien est-il encore justifié de les ignorer ? C’est à ce point qu’entrent en ligne de compte deux remarques développées par A. Michel dans plusieurs chroniques :

La première porte sur notre ignorance. Elle est mise en scène avec humour dans la chronique n° 88 de 1972 sous forme d’un dialogue entre un A. Michel candide et un ami astronome atrabilaire à propos d’une photo de la surface de Mars montrant apparemment les ruines d’une ville ! Le caractère caricatural de cet exemple (l’existence de cette ville en ruine n’a jamais été confirmée) ne doit pas masquer la force de l’argument défendu par l’astronome : « – A. M. : De toute façon, la ville est à écarter ? – Astronome : À écarter ? Je ne sais pas ce que vous voulez dire ; ce que je ne sais pas, je l’ignore. Je ne sais pas ce qu’est cette structure, point à la ligne. Puisque je ne sais pas, comment voulez-vous que je vous certifie que ce n’est pas une ville ? – Enfin, elle est peu probable ? – Probable, probable ! Pour moi (et pour mes collègues), probable, cela n’a de sens que dans un calcul. (…) Où est-il, votre calcul, pour cette photo ? – Disons, alors, que c’est peu vraisemblable. – Vraisemblable par rapport à quoi ? À ce que nous savons de la planète Mars ? Mais ce que nous en savons, surtout à côté de ce que nous ignorons, c’est à peu près zéro. » (Le dialogue se poursuit et, en rejoignant l’actualité de l’exploration martienne, tend ironiquement à redonner ses chances à l’hypothèse de la ville martienne !)

Seconde question : ce que nous ignorons encore pourrait-il rendre possible ce que nous tenons pour impossible ? Il semble bien que oui, comme le montre le raisonnement suivant : « il existe peut-être des choses impossibles, mais qu’on ne sait pas lesquelles et qu’on ne le saura jamais. Car pour pouvoir décider que telle chose est impossible, il faudrait que l’on ait préalablement fait le tour de tous les secrets de l’univers et qu’on n’y ait pas trouvé la chose cherchée. (…) Il me semble donc que la science est incapable de décider si tel événement imaginaire que l’on voudra est ou non possible dans le cadre des faits naturels, je ne vois pas comment échapper à cette conclusion tant qu’on ne connaîtra pas la dernière virgule de la dernière des lois naturelles : mais précisément, qui peut, qui pourra jamais se flatter d’une telle connaissance ? Donc (me semble-t-il) même les plus inconcevables chimères, de celles qui révoltent le plus notre raison, sont peut-être réalisables dans le cadre de la nature. Certes, ce raisonnement, sagement tiré de l’immensité de nos ignorances, ne saurait prouver que telle ou telle rêverie de notre imagination est réellement possible, mais seulement qu’elle l’est peut-être. Dès lors nous devons admettre la possibilité du mystère naturel. » (n° 160 ; dans cette chronique l’existence du « mystère naturel » est également envisagée par une autre voie, celle des théorèmes de Gödel, voir note 4 de n° 498).

On peut tenter de donner un contenu plus concret à cette idée à l’aide d’exemples historiques ou contemporains.

Réfléchissant à ce passage de l’impossible au possible, Nayla Farouki (Quand la science…, op. cit.) propose une comparaison : l’affirmation « il est impossible qu’une porte soit autrement qu’ouverte ou fermée » ne semble correcte que si on oublie les portes tournantes ! Pourtant la première affirmation n’a pas été réfutée, on a simplement changé de règle du jeu, accompli un « saut épistémologique », voire un « changement de paradigme ». Le passage de la géométrie euclidienne aux géométries non euclidiennes en offre une illustration classique : on y remplace un axiome évident (par un point extérieur à une droite ne passe qu’une seule droite parallèle à la première) par d’autres (il n’en existe aucune, géométrie sphérique de Riemann, ou bien il en existe plusieurs, géométrie hyperbolique de Lobatchevski, Klein et Poincaré), tout aussi évidents quand la surface cesse d’être plane. Les mathématiques fournissent d’autres illustrations, comme l’invention de nouveaux nombres (par exemple les complexes, note 6 de n° 490) ou l’introduction des fonctions elliptiques en plus des quatre opérations et des radicaux pour résoudre les équations du cinquième degré (note 7 ci-dessus).

N. Farouki parle à ce propos de transgression. Les transgressions en mathématiques sont une chose mais ont-elles un équivalent dans les sciences de la nature ? Les exemples d’impossibilités surmontées qui viennent le plus naturellement à l’esprit sont d’ordre technologique, mais ce sont les moins convaincants : quand Lord Kelvin puis Simon Newcomb déclarent l’impossibilité d’une machine volante plus lourde que l’air, on voit bien qu’ils pèchent par manque d’imagination (voir note 5 de n° 464) et cela ne nous apprend rien de fondamental. La même remarque s’applique à la prédiction erronée de Denis Diderot vers 1754 : « j’oserai presque assurer qu’avant qu’il soit cent ans, on ne comptera pas trois grands géomètres [mathématiciens] en Europe. Cette science s’arrêtera tout court, où l’auront laissée les Bernouilli, les Euler, les Maupertuis, les Clairaut, les Fontaine, les D’Alembert et les La Grange. Ils auront posé les colonnes d’Hercule. On n’ira point au-delà » (même si cette fin des mathématiques correspond à ses yeux au commencement des sciences naturelles ; Pensées sur l’interprétation de la nature, in Œuvres complètes, éd. Assézat et Tourneux, II, p. 11, disponible en Wikisource ; cité par Barrow, op. cit.). Plus intéressants sont les exemples tirés de la physique théorique. Je n’en prendrai qu’un : l’effet tunnel. Il s’agit de la propriété que possède un objet quantique de franchir une barrière de potentiel même si son énergie est inférieure à l’énergie minimale requise pour franchir cette barrière. Ce phénomène impossible en physique classique aurait été rejeté avec mépris par les physiciens du XIXe alors qu’il donne lieu aujourd’hui à des applications technologiques. Dans ce cas, la possibilité nouvelle est née du rejet d’une évidence, celle de trajectoire ; en effet, le franchissement de la barrière ne se fait pas selon une trajectoire continue, conformément aux relations d’indétermination de Heisenberg (voir aussi n° 161).

Les exemples donnés par A. Michel sont d’une autre nature (celui, classique, de la casserole d’eau tiède est traitée également dans les n° 106 et 200). Ils appartiennent à la même catégorie que l’explication de la lévitation envisagée par John Barrow : toutes les molécules d’un corps peuvent effectivement se mouvoir par hasard d’une manière organisée, rien ne l’interdit mais c’est fantastiquement improbable. De fait, si un tel comportement organisé était observé, on en rechercherait certainement la cause ailleurs que dans une fluctuation aléatoire (voir ce que dit le prix Nobel Alfred Kastler en n° 157 à propos d’une suggestion du même genre). Ainsi, la découverte d’une vache fossile dans une roche mésozoïque suggèrerait plutôt l’existence d’une boucle temporelle naturelle survenue par hasard (si tant est que de telles boucles existent !), à moins qu’une chronomachine ait été inventée dans le futur et utilisée pour envoyer une vache, si ce n’est un troupeau, dans ce lointain passé. Un tel voyage dans le temps est-il possible ? Les physiciens en discutent ; ils ne disent pas non (Gödel lui-même a trouvé une solution des équations de la relativité générale autorisant le voyage dans le temps ; toutefois cette solution suppose un univers en rotation, différent du nôtre semble-t-il), mais pas oui non plus, en raison de difficultés variées, pratiques et de principe (voir par exemple les discussions de Nick Herbert, Faster than light, NAL, New York,1989 ; Paul Davies, About time, Penguin, Londres, 1995 ; et Marc Lachièze-Rey, Voyager dans le temps, Seuil, Paris, 2013). Problème voisin : peut-on voyager plus vite que la lumière ? La réponse aurait été un non ferme jusqu’en 1994, date à laquelle le physicien Miguel Alcubierre trouva une solution des équations d’Einstein qui le permet ! L’originalité de cette solution est qu’elle ne décrit pas un mobile en déplacement dans l’espace-temps (ce qui reste impossible) mais le déplacement d’un bout d’espace-temps dans l’espace-temps (voir l’article « Métrique d’Alcubierre » de Wikipédia). Certes, rien ne prouve qu’on puisse construire une machine sur ce principe mais il est en soi remarquable qu’une telle solution existe (peut-être).

Ces exemples justifient amplement la prudence d’A. Michel qui peut se résumer en détournant de son sens originel la fameuse formule de 1968 : « il est interdit d’interdire ». Si cette forme de prudence est peu répandue, et pas même évoquée explicitement dans des ouvrages comme celui de John Barrow, c’est sans doute parce que cette interdiction d’interdire parait toute théorique et sans incidence pour l’humanité. Mais tel n’est pas le point de vue adopté par A. Michel, toujours prêt à « penser à tout et ne rien croire ». Entre autres spéculations, comment savoir si la pensée non humaine (voire suprahumaine) n’est pas répandue à profusion dans l’univers et en dehors, capable d’utiliser les lois de l’univers de manière bien plus profonde et subtile que nous ne sommes capables de le concevoir ? Dès lors, comment exclure le surgissement de ces impossibles dans notre environnement ? Rêveries ? Peut-être, mais elles en valent bien d’autres.

- Il a été plusieurs fois question dans ces chroniques des miracles des Évangiles. Les esprits forts ont remarqué de tout temps que la vie de Jésus est « pleine de prodiges “contraires aux lois de la nature” et d’épisodes irrecevables par quiconque est “instruit de ce qui se passe réellement dans la Nature et que nous apprend la science”, par quiconque “connaît ces lois”. Car ces lois toujours vérifiées dont on voit triompher les effets dans les merveilles de la technique (…) “ne peuvent admettre” (par exemple) la résurrection des morts, la survie d’une âme (puisque la mort nous offre le spectacle d’une destruction totale), etc. La religion n’est donc qu’un tissu de contes à dormir debout, “inconciliables avec la raison moderne”. » (n° 337). À ce titre, les miracles constituent un morceau de choix de la polémique anti-chrétienne. Certains théologiens, dont Rudolf Bultmann et plus près de nous le turbulent Hans Küng, se sont mis à croire eux aussi que le Nouveau Testament s’inscrit dans une conception mythologique du monde et de la vie, que « les trois quarts de ce que racontent les Évangiles sont “aujourd’hui incroyables” » et qu’en conséquence il faut les « démythologiser » pour les rendre crédibles à nos contemporains (voir n° 87, n° 233, n° 239 et les notes qui les accompagnent).

Compte tenu des remarques précédentes qui montrent d’une part qu’il est impossible de savoir si les miracles violent ou non les lois de la nature, et d’autre part qu’aucune raison de principe ne permet d’écarter a priori l’irruption de l’impossible (en apparence) dans notre environnement, il n’est guère surprenant qu’A. Michel accueille ces opinions « démythologisantes » avec rires voire sarcasmes. « Ce qui (…) est du plus haut comique (…), c’est de lire des cuistres parfaitement ignorants de toute physique nous expliquer gravement que telle chose étant “contraire aux lois de la nature”, l’auteur qui la rapporte n’avait pas bien vu, ou bien la racontait dans un but symbolique (tiré de Freud, de Lacan, ou de Lévi-Strauss, qui n’ont jamais su non plus un mot de physique). » (n° 233).

Aux yeux d’A. Michel, les miracles des Évangiles offrent donc une belle occasion (peut-être unique) de nous instruire. À condition toutefois de garder présent à l’esprit non seulement l’étendue de notre ignorance mais aussi les limitations de notre pensée, y compris de notre pensée logique (notre raison n’est pas la Raison). « “Tout événement a une cause”, disait-on, “d’où il découle que la même cause produit toujours le même événement (c’est le déterminisme), car si une même cause pouvait produire deux effets différents, leur différence n’aurait pas de cause, donc l’idée de liberté est illusoire”, etc… On voit toujours, hélas, ces arguments et d’autres semblables opposés ou imprudemment mélangés à la sainte Révélation, qui se moque bien de notre logique [c’est moi qui souligne], nous jetant pour commencer à la face les trois grands Mystères [Trinité, Incarnation, Rédemption]. Je me souviens avoir lu jadis de subtiles distinctions entre ce qui contredit la raison et ce qui la dépasse. Je riais de cet embarras théologique, n’ayant pas encore la Foi. (…) Car je serais désespéré (supposition heureusement absurde et réfutée par science) que tout fût rationnel. Quoi, l’ultime secret des choses tiendrait tout entier dans mon faible entendement ? Être, ce ne serait que cela ? La « raison » de Herr Doktor Hegel ? Dieu merci – oui, Dieu merci – il n’en est rien. » (n° 388).

Dans l’approche naturaliste qu’A. Michel préconise, toutes les « impossibilités » sont à prendre en compte, qu’elles se manifestent ou non dans un contexte religieux (en accord avec Paul Misraki, note 3 de n° 377, et Bertrand Méheust, note 3 de n° 479). Il écrit à ce propos : « Pour nos compatriotes, la télépathie, la prémonition, la voyance, etc., sont par nature des miracles. On rejette donc tous ces phénomènes si l’on est athée, on les accepte dans le cas contraire, mais en les attribuant à Dieu, aux anges, aux saints ou au diable. Dans tous les cas, ces phénomènes réels ou supposés ne sauraient donc relever de la science. Pour modifier ce point de vue, il faudrait une totale révolution psychologique. Il faudrait en particulier renoncer à voir dans la science un système d’explications cohérentes pour n’y reconnaître qu’un système de prévision calculée. » (n° 107). Je souligne cette dernière remarque parce qu’elle porte sur un point clé : la recherche d’un « système d’explications cohérentes » est un frein à l’investigation scientifique des phénomènes qui relèvent de la conscience, de la parapsychologie, de la mystique, etc. parce qu’on ne sait pas les raccorder aux phénomènes physiques (on dit : les « expliquer »). Pourtant l’absence d’explication (le défaut de cohérence) n’empêche nullement leur étude scientifique (voir aussi note 3 de n° 107 et note 8 de n° 434 pour l’opinion d’épistémologues contemporains).

- Les miracles de Jésus (ses « signes » dit saint Jean) présentent des caractères particuliers : ce sont des enseignements en acte qui utilisent des symboles et des archétypes où le mythe devient fait (voir note 7 de n° 233). La surprenante affirmation de Jésus : « En vérité, je vous dis que, si quelqu’un dit à cette montagne : soulève-toi et jette-toi dans la mer, et que, sans hésiter en son cœur, il croie que ce qu’il dit va arriver, il l’aura. » (Marc, 11, 23 ; parallèles Matthieu, 17, 20 ; Luc, 17, 6), laisse entendre que le pouvoir de la parole est illimité, accessible à tout homme et comme inscrit dans la nature de la Nature.

Le critique ne manquera pas d’objecter que les considérations qui précédent ne sont pas démontrées et que, entre autres signes, les résurrections de Lazare et de Jésus reposent sur des témoignages, fragiles par essence (cf. les objections d’Ernest Renan en note 2 de n° 106). Soit, mais n’oublions pas que la naissance du christianisme envisagée sans recours à la résurrection demeure une énigme historique de première grandeur (voir note 7 de n° 373) : comment un prophète crucifié et des apôtres découragés ont-ils pu donner naissance à une religion nouvelle ? Surtout : comment un homme, Jésus, a-t-il pu être divinisé en milieu juif ?

À lire : Maurice Pergnier : La résurrection de Jésus de Nazareth : énigme, mystère et désinformation, Éditions du Rocher, Monaco, 2006 ; Bertrand Méheust, Jésus thaumaturge. Enquête sur l’homme et ses miracles, InterEditions, Paris, 2015 ; C. S. Lewis, Miracles, Empreinte temps présent, 2018 ; Philippe Wallon, Montagne lève-toi…, Éditions du dauphin, Paris, 1990 ; Olivier Leroy, Signes bibliques aujourd’hui parmi nous, Alsatia, Colmar-Paris, 1969 ; Bernadette Moriau, Ma vie est un miracle, Le livre de poche, 2018.