Hier, j’ai en quelque sorte raté, pour ma chronique, le Mercredi des cendres, alors que c’est un jour de la liturgie que j’affectionne particulièrement. Mes chroniques des années précédentes peuvent en témoigner. Mais voilà, je me suis retrouvé prisonnier de l’actualité. Bêtement prisonnier ? Sans doute pas parce que cette actualité recèle souvent une singulière gravité. Elle ne nous sollicite pas seulement parce que c’est le propos du jour, qu’il ne faut pas rater sous peine d’être hors de la course. Cette actualité est souvent ces temps-ci, ecclésiale. Et si nous sommes de cette Église, impossible de nous dérober. Cependant, nous pourrions concevoir une certaine angoisse. Cette actualité qui nous requiert nous confronte, disons-le, à des choses très moches, au risque de nous enliser dans la boue, une boue humaine. Si seulement, c’était l’occasion d’entrevoir ce que la sœur Isabelle Le Bourgeois, dans un beau livre, appelle « le Dieu des abîmes »1, celui qui peut faire entendre son appel au fond de nos détresses. Ce Dieu des abîmes, nous dit-elle, « c’est le Dieu des enfers, des lieux marécageux, des zones interdites et des silences de l’épouvante. C’est aussi le Dieu du Samedi saint, celui qui ne se donne plus à voir pour mieux se donner à entendre ».

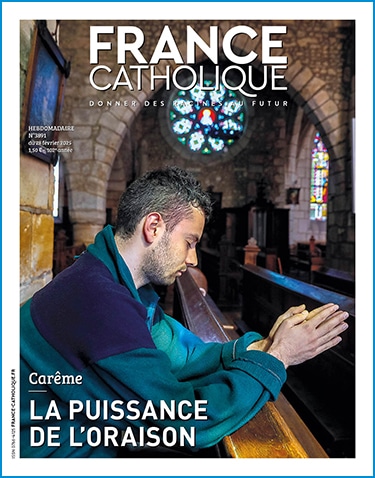

C’est ce Dieu-là qu’il me semble percevoir particulièrement en ce Mercredi des cendres, dans l’entrée en carême de cette année terrible à bien des égards. Mais il ne se laisse pas entendre pour nous enfoncer dans le mal contre lequel nous nous battons. Il nous contraint au contraire à changer notre perception, fut-elle auditive, pour percevoir quelque chose de son ineffable secret, celui qui l’a conduit à venir parmi nous afin de nous tendre la main et même nous faire entendre un certain battement de son cœur. Ce n’est pas rien que ce qu’on appelle la dévotion au Sacré Cœur !

Le grand poète anglophone T. S. Eliott a écrit justement un poème intitulé « Mercredi des cendres », au lendemain de sa conversion au christianisme, dans son cas l’anglicanisme en ce qu’il avait de meilleur. Je n’aurais pas la prétention de le commenter comme aurait pu le faire magnifiquement un George Steiner, bien qu’il se refusât à entrer dans ce secret divin. Simplement, Eliott nous entraîne, au-delà de nos misères, à nous tourner vers cela seul qui devrait requérir notre attention la plus extrême et la plus tendue. Et clamor meus ad Te veniat ! « Et que mon cri parvienne jusqu’à toi ! »

Chronique diffusée sur Radio Notre-Dame le 27 février 2020.