Je savais que Marie-Noëlle Tranchant préparait un livre avec Laurent Terzieff dans les mois qui ont précédé le décès de cet acteur exceptionnel. Sans doute aurait-elle prolongé encore leur dialogue pour compléter les notes qu’elle avait prises et qui sont très suggestives. Mais elle a aussi ouvert des archives qui consistent en « Carnets intimes, notes et cahiers » et complètent les propos interrompus. Ceux qui, comme moi, ont toujours été sous le charme de ce Terzieff qui paraissait appartenir à un autre monde, peut-être celui de l’art mais selon une modalité quasi-mystique, ne sont pas déçus par cette lecture, parce que les mots imprimés lui ressemblent. Et même s’ils font un peu puzzle, ce n’est que pour mieux composer son portrait.

J’avais complètement oublié que celui qui appartenait à cet autre espace avait commencé par être « un homme de gauche ». « À quinze ans, le communisme m’a semblé, naïvement, une réponse à l’injustice. Un recours moral et un réconfort. J’aimais cette idée marxiste qu’un jour la révolution mondiale et le progrès technique permettraient de laisser le travail aux machines et de se consacrer au loisir, à la culture. Et cela passait par une redistribution des richesses. » Il n’a pas été le seul, dans son milieu, à avoir partagé ce genre d’illusions. Gérard Philipe, Jean Vilar, tant d’autres… Il y avait un tropisme qui attirait tous ceux qui auraient voulu que leur générosité fasse voler en éclats une société d’injustices. Et puis il y avait les combats du moment qui appelaient à l’engagement, parce qu’ils étaient sanglants, impitoyables. Là encore, j’avais complètement oublié que Terzieff avait signé le Manifeste des 121 qui incitait à l’insoumission les soldats français en Algérie. À gauche même, cette pétition n’entraîna pas une adhésion unanime, car elle constituait une grave atteinte à la légalité, tout en affirmant un choix caractérisé en faveur de l’ennemi, quand nos soldats se faisaient tuer. C’est dire que pour s’engager de façon aussi grave, Terzieff était persuadé que sa conscience l’y contraignait : « La tragédie algérienne m’a traversé, m’a transpercé, au plus intime. » On le comprend, même si on est en désaccord avec lui. D’ailleurs, il s’est interrogé sur le débouché de cette guerre et la situation d’un pays qui lui donnait un sentiment d’amertume.

Ce qui est sûr, c’est que Terzieff n’était pas n’importe quel homme de gauche. L’expression est-elle d’ailleurs adéquate pour le définir, lui qui déborde de toute part les étroitesses idéologiques et qui affirmait à la veille de mourir son aversion pour les impostures intellectuelles ? Il n’avait pu supporter mai 68 : « Tous ces révolutionnaires au petit pied qui surgissaient tout à coup pour se jouer un psychodrame narcissique… » Mais alors ? Comment définir cet homme, qui reconnaît avoir communié aux illusions du collectivisme et du progressisme, avoir été trotskiste puis communiste ? S’étant repris, il a tenté les voies de la sagesse, s’efforçant par exemple de ne pas sombrer à l’inverse dans un pessimisme d’esthète : « Je me sens fort pessimiste, mais je ne veux pas non plus en faire un fonds de commerce : le pessimisme systématique à la Cioran, ça aussi, ça m’énerve ! »

Il fallait sans doute cette expérience et cette purification pour que Laurent Terzieff accède à sa propre profondeur et, sollicité par les trésors de la culture qui sont son bien propre, trouve en lui-même une sorte d’exigence à la Kierkegaard. Lorsqu’il dit ne pas se sentir « naturalisé humain » et avoir du mal à accepter le monde, il éprouve les paradoxes de l’existence, avec la sollicitation à franchir les différents seuils d’une humanisation nullement naturelle : esthétique, éthique et religieux. Qu’on ne s’attende pas avec lui à la discipline d’un intellectuel de profession : son métier c’est la scène ! Au demeurant, explique-t-il, il y a du slave en lui : « S’il y a quelque chose de slave en moi, c’est peut-être un besoin de vertige, de provoquer l’infini, un sens de la démesure, mais que je n’entretiens pas. J’entretiens en revanche ce rapport typiquement russe aux idées, qui postule une dimension autre que la rationalité. » Et de préciser à l’aide de Dostoïevski que son rapport aux idées est de l’ordre de la sensation : « Une idée que je ne sens pas n’est pas une idée pour moi. Même les théorèmes mathématiques, j’aurais voulu les sentir – résultat j’étais nul ! »

On comprend que ses références soient Chestov et Berdiaeff, et pour qu’il y ait cet essai qui restitue l’axe d’une sensibilité, d’une entreprise artistique qui se confond avec un destin, il fallait cette rencontre avec Marie-Noëlle Tranchant, cette médiation qui permet sinon d’accéder à l’écriture d’un essai, du moins à une mise en perspective des pensées de Terzieff, qui n’est que secondairement habilité à parler de lui-même, ayant toujours été appliqué à interpréter les textes des autres.

Sans beaucoup de prétentions, je serais tenter de donner ma propre lecture de cet ensemble-puzzle, en empruntant le schéma kierkegaardien que j’ai indiqué. Il est bien entendu que, chez cet immense artiste, tout part de l’esthétique, au sens le plus plénier et le plus ambitieux du terme, étant voué à une véritable vocation d’ascète. Le seul regard de Terzieff était impressionnant par sa beauté expressive, la lumière dont il rayonnait, mais aussi cette douleur intérieure dans la tension de ses traits. Difficile de parler de jeu avec quelqu’un qui se donnait avec une telle intensité ! Dès le départ, l’artiste était protégé de la tentation de l’esthétisme qu’on pourrait définir comme l’enfermement dans une attitude égoïste qui refuse l’accès à la mystérieuse impulsion du beau, c’est-à-dire, ses ouvertures morales, métaphysiques et religieuses.

Mais alors, comment définir ce point de départ esthétique ? Sans doute par la dépossession : « Richard II reste la tragédie de Shakespeare que je préfère, parce que c’est la tragédie de la dépossession. » Il y a un élément kénotique (au sens de la kénose paulinienne) dans le fait de se vider de soi-même pour être entièrement disponible à ce qu’on n’est pas : « Je ne crois pas à l’identification totale. Mais, avec sa subjectivité, sa sensibilité, on s’approche de quelque chose qui n’est pas soi. Et on essaie de modifier chimiquement ses énergies par rapport à ce mythe que représente le personnage. » Cela implique le lâcher-prise à l’égard de toute idéologie, quelle qu’elle soit, qui s’interposerait et imposerait sa règle à ce qui, par principe, doit m’échapper, et que je dois retrouver comme radicalement nouveau. Faut-il parler d’attitude phénoménologique qui se dépasse dans le miracle d’une métamorphose de soi-même pour rentrer dans la peau, l’âme et le cœur de ce qui n’est pas soi ? J’arrête là l’analyse qui pourrait se prolonger sur plusieurs pages, parce qu’à l’évidence, tout cet « essai » concerne l’esthétique du comédien ou du tragédien.

Ce qui m’intéresse, c’est l’ouverture de cette esthétique qui renvoie d’abord à des exigences morales l’empêchant de se replier dans une attitude : « Admirez-moi ! » Terzieff insiste sur « la justesse » qui s’oppose à la facilité et à l’imposture intellectuelle. Je l’entends encore à sa dernière apparition, lors de la cérémonie des Molière, s’en prendre à cette imposture, qui, dit-il ici, « peut être déclarée, consciente, imposée comme un système. Mais elle peut être aussi beaucoup plus insidieuse, une manière sincère de fausser les choses, une manière paresseuse de les laisser dévier, une manière sans intelligence de s’en emparer… » De là une ascèse, la nécessité d’un examen de conscience, comme le pratiquent les religieux.

Autre aspect : le refus de la tentation de l’étrange et même de la folie : « C’est le début de l’absurde au sens clinique du mot. S’il n’est pas maîtrisé par l’art, ce sentiment de rupture, d’isolement, peut conduire au suicide. »

Je suis sensible à cette pente, pour l’avoir observée chez des jeunes gens, obsédés par une quête de l’étrange, qui les faisait non seulement multiplier les pieds de nez au conformisme et à la bien-pensance, mais les faisait plonger dans un gouffre ésotérique où plusieurs ont trouvé la mort. C’est pourquoi j’ai toujours tenu pour déterminant le lien avec l’éthique qui protège de la folie. Terzieff ajoute une troisième exigence qui peut paraître d’abord négative, l’ignorance, qui peut aussi se traduire par la pudeur de l’humilité, le dépouillement des certitudes toutes faites et la disponibilité à ce dont on n’a pas d’emblée l’accès : « La condition humaine, c’est de choisir dans l’ignorance, et c’est d’ailleurs ce qui rend possibles les valeurs morales. »

Mais j’abrège pour évoquer enfin le stade religieux. Transition délicate, parce qu’il n’est pas question d’en dire plus que ce qu’en dévoile l’intéressé. Dans le livre de Marie-Noëlle Tranchant, il n’y a pas de profession de foi, d’adhésion formelle au christianisme. Pourtant, on savait que Terzieff hantait la nef de l’église Saint-Germain des Prés, et il avait un goût spontané pour l’absolu. En respectant scrupuleusement sa discrétion métaphysique et théologique, on est tout de même obligé de rendre compte de ce mouvement intérieur qui ne cesse de le pousser vers l’invisible. Son langage dans ce domaine est purement celui de la poésie : « La poésie commence avec l’ouverture à l’inconnu, le sentiment de l’étrangeté du monde, un élargissement de la conscience, mais en dehors de la morale et de la rationalité. C’est une vacance de la raison qui laisse place au sens de l’analogie universelle, des correspondances, de la multiplicité et de la profondeur de la vie. »

Sa référence poétique la plus importante est Lubicz-Milosz que l’artiste définit d’une formule qui se suffit : « Il est passé du dégoût à la révolte, du démoniaque à l’abjection, pour aller au monde de la Grâce, où Dieu est intérieur à l’être, où on peut enfin communiquer avec le monde et parler aux oiseaux. » On n’en dira pas plus que l’intéressé dont il faut garder le secret.

Je n’ai pu remettre la main sur les Mémoires du cardinal Daniélou, où le théologien rend compte d’une rencontre qu’il avait eue avec Laurent Terzieff, à Locrenan, ce magnifique village breton. L’impression ressentie par le cardinal était suffisamment forte pour qu’il l’ait rapportée comme l’une des plus significatives. On ne s’en étonne pas, eu égard à la personnalité de cet homme inoubliable.

— –

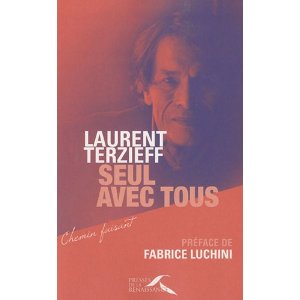

Laurent Terzieff, Marie-Noëlle Tranchant, Seul avec tous, préface de Fabrice Luchini, Presses de la Renaissance, 199 pages, 19 €.