En quoi Pascal permet-il de penser la place de l’Église dans la société aujourd’hui ?

Pierre Manent : L’Église ne sait plus comment se dire, comment se définir, comment faire comprendre et respecter ce qui lui est propre. Cela tient d’abord à notre régime politique et à la conception aujourd’hui prévalente de la « laïcité » qui postule une « place publique nue », un espace public vide de tout signe religieux. Or l’Église est une société distincte, qui a en elle-même ses principes, ses ressorts et ses règles, enracinés dans l’action divine et donc entièrement indépendants des opinions sociales, y compris donc des « valeurs de la République ». « Indépendant » ne veut pas dire nécessairement « contraire », ni même « indifférent », mais cela veut dire que les membres de l’Église, les catholiques, ne sauraient obéir ni adhérer à des principes sociaux ou moraux qui iraient directement à l’encontre des principes de l’Église. Or les « lois sociétales » semblent faites à plaisir pour élargir la distance, creuser le fossé entre les valeurs de la République et les principes chrétiens, pour repousser le christianisme, spécialement le catholicisme, dans les marges à peine tolérées de la République. Les catholiques ne peuvent faire face à cette situation qu’en ressaisissant avec fermeté et dans la clarté ce en quoi consiste leur religion, ce que j’appelle la « proposition chrétienne ». C’est précisément une tâche de cet ordre que Pascal avait accomplie avec une vigueur prodigieuse dans des conditions évidemment différentes mais qui n’étaient pas sans analogie avec les nôtres.

Quels défis pour le christianisme avait-il anticipés dans la naissance de la modernité ?

Les deux grands défis qu’il avait discernés et relevés étaient liés d’une part à la science moderne, la physique mathématique et expérimentale, et d’autre part à l’État moderne, avec son ambition de souveraineté absolue.

Le défi de la physique résidait en ceci qu’elle installe la mathématique et l’exploration méthodique du monde matériel comme l’exercice par excellence de l’esprit, le domaine de la raison, et donc tourne vers la nature matérielle les puissances de l’âme. Elle promet ainsi aux hommes, par suite de cette connaissance de la nature, une transformation non seulement du monde matériel mais de la condition humaine. Ainsi les mathématiciens et physiciens s’apprêtaient à prendre la tête de l’humanité pour la conduire vers un monde nouveau et même un homme nouveau qui ne résulteraient plus de l’initiative et de la grâce divines, mais de l’initiative et de l’effort humains. Pascal s’opposa à cette prétention de la science moderne, expliquant pourquoi une connaissance des figures et du mouvement de la matière, aussi utile qu’elle puisse être d’ailleurs, ne donne pas accès à la connaissance du monde humain et donc ne peut rien changer de fondamental dans la condition humaine. La religion chrétienne garde son privilège d’avoir « bien connu l’homme ».

Quant à l’État, il faut distinguer. Pascal est du parti du roi car les diverses « frondes » n’ont rien de sérieux à proposer, sinon le désordre et finalement la guerre civile. Il est donc un loyal sujet. En même temps, il s’inquiète de l’ascendant moral qu’est en train de prendre l’ordre étatique au détriment de l’Église. C’est une des raisons pour lesquelles il critique la « politique des jésuites » qui, en dévaluant les « maximes sévères » du christianisme, affaiblissent son crédit. Il discerne ce transfert d’allégeance morale de l’Église vers l’État qui va être un des ressorts du mouvement politique et moral moderne. Nous en voyons aujourd’hui le résultat pour ainsi dire terminal, l’État des droits prétendant déterminer souverainement les règles de la naissance, du mariage et de la mort des sociétaires.

Vous dites que Pascal s’adresse aux athées : quelles sont les clefs qu’il nous laisse, dans une société qui rejette Dieu ?

Pascal ne pouvait certes imaginer une société qui, comme la nôtre, s’est organisée pour écarter de sa considération la question de Dieu, pour placer l’homme en position de souverain absolu du monde matériel et humain. En même temps, il considérait que l’homme est pour ainsi dire naturellement athée, au moins en ce sens que les considérations religieuses ne tiennent guère de place dans sa vie, que pour beaucoup, sinon la plupart des chrétiens eux-mêmes, même sincèrement « croyants », les préceptes du christianisme ne sont pas les motifs principaux de leur conduite et que s’ils veulent bien demander au confesseur son absolution, ils ne songent pas sérieusement à s’engager dans la voie de la pénitence. Il explique donc à ces chrétiens tièdes et peu différents des athées en pratique, que la religion chrétienne consiste en une vie selon Dieu, dans un rapport de chaque instant avec la grâce de Dieu.

La religion ne touche pas de loin en loin, à l’occasion des sacrements, la vie humaine, mais elle en forme le fil directeur, celui qu’il ne faut pas lâcher. Cette vie avec Dieu s’appuie sur le progrès constant du chrétien dans la connaissance de soi, car le rapport à Dieu est inséparable de cette connaissance. L’amertume de la pénitence n’est que l’introduction à la joie du pardon. La clef que Pascal nous laisse, c’est simplement la grâce, le sentiment à raviver sans cesse de la primauté de la grâce. Le rôle de l’Église est de nous aider dans le discernement de la grâce.

Pour être de nouveau audible du monde politique, l’Église devrait-elle retrouver une précision et une clarté plus grandes dans la présentation de sa foi, sur les vérités éternelles notamment ?

Comment l’Église pourrait-elle se faire écouter d’un monde qui la repousse si elle ne retrouve pas clarté et fermeté dans la présentation de sa foi ? Or, sa tentation est au contraire, pour se rendre acceptable de la société qui la rabroue constamment, de flouter son message, en particulier en le mêlant ou le confondant avec des opinions sociales et morales répandues et populaires. Elle est tentée surtout de confondre christianisme et humanitarisme, charité chrétienne et compassion humanitaire. Certes ces deux ressorts peuvent produire des actions semblables ou ressemblantes, mais ils sont en eux-mêmes fort différents. La compassion, comme son nom l’indique, repose sur le sentiment du semblable. Elle promet la paix et l’unité humaine par la contagion en quelque sorte du sentiment du semblable.

Quant à la charité, elle n’est rien si elle n’est pas d’abord amour de Dieu, en Dieu enraciné, regardant les hommes comme enfants de Dieu promis à l’adoption divine. Donc la paix et l’unité véritables ne peuvent être fondées qu’en Dieu, par la médiation du Christ. Confondre christianisme et humanitarisme, c’est oublier la médiation du Christ… Ce qui est difficile pour l’Église – ce qui l’a toujours été – c’est de faire sentir le besoin, la nécessité, l’urgence de cette médiation, d’expliquer aux hommes qu’ils ont besoin de Dieu alors qu’ils se sont organisés pour s’en passer…

La question du mal et du péché semble être centrale dans le malaise qui règne entre l’Église et la société moderne. Pascal peut-il nous aider à le résoudre ?

Il peut nous aider à y être attentifs, en considérant avec un peu d’attention et, oserai-je dire, avec un peu de sincérité, les caractères de notre agir. Après tout, nous accusons constamment la société, nous nous accusons sans cesse les uns les autres, nous voyons partout des corrompus, des délinquants, des racistes, des fascistes, des subversifs, des comploteurs, que sais-je. Bref, nous nous damnons joyeusement les uns les autres constamment. Est-ce que nous ne devrions pas plutôt essayer de regarder le monde commun avec un peu plus d’impartialité, et soi-même avec un peu plus de sévérité ? Ce n’est pas si facile, je le concède. Chacun se voit comme fondamentalement bon, « sans être parfait » bien sûr puisque « personne n’est parfait ». En tout cas, être pécheur, se sentir pécheur, ce n’est pas se sentir grand criminel, mais se sentir esclave, libre mais lié. Sentir que si nous sommes en effet des êtres libres et responsables, notre liberté est en même temps étrangement fragile et blessée, nous accomplissons si peu du bien que nous voyons et que nous voulons ou que nous croyons vouloir…

« Nous sommes gouvernés par ce que nous fuyons » , dites-vous, à savoir le christianisme. Cela donne-t-il à l’Église un « pouvoir », au moins d’influence culturelle, sur la société et la politique aujourd’hui, alors même que son poids quantitatif diminue ?

L’État aujourd’hui délégitime toutes les institutions civiles comme il a jadis délégitimé l’Église, en accordant à l’individu un droit illimité. Toutes les institutions sociales – famille, école, nation, Église – reposent sur le lien entre une association humaine et une idée qui donne la finalité de l’association. C’est ce lien que l’État des droits défait en accordant à tous les individus un droit opposable à l’idée de l’association et donc à l’association elle-même. L’État est occupé à séparer chaque institution de sa part d’Église en quelque sorte, en la dissolvant en ses éléments constituants, les individus déliés de toute obligation. Le commandement de l’institution civile paraît à l’individu contemporain, produit de l’État, aussi illégitime et révoltant que le commandement de l’Église.

En fuyant l’ordre ecclésial et tout ce qui lui ressemble, l’État est conduit irrésistiblement à dissoudre toutes les institutions sociales. La ruine devenue visible de tout ordre commun finira bien par réveiller des sociétaires que l’État des droits veut priver des termes premiers de l’ordre humain

comme les termes d’« homme » et de « femme », de « père » et de « mère ».

L’État aujourd’hui veut être neutre sur le plan religieux. Mais face à la menace d’un islam radical, peut-on envisager à terme qu’une nouvelle alliance se crée entre l’État, le politique, et le christianisme ?

Pour le moment, sous prétexte de neutralité, l’État montre sa préférence pour l’islam. Il traque une malheureuse statue de saint Michel mais ne trouve rien à redire à la constitution de vastes isolats où prévalent visiblement et même ostensiblement les mœurs musulmanes. Ce processus, il est vrai, ne saurait se prolonger indéfiniment sans conduire à la dislocation de l’ensemble appelé République française. Le retour à l’unité, la reconstitution d’un certain « commun » passent-ils par une nouvelle alliance entre l’institution politique et la part chrétienne de la France ? Je ne parviens pas à concevoir une telle révolution. Ou alors, il faudrait que cette initiative en direction des chrétiens embrasse une partie des Français musulmans, ceux qui sont partie prenante de la vie française, pour le dire simplement ceux qui sont heureux en France et qui je crois sont assez nombreux. Je vise en particulier les musulmans plutôt conservateurs en matière de mœurs, mais acceptant l’égale participation des femmes à la vie économique et sociale, et qui ne désirent pas que la France devienne un pays musulman.

—

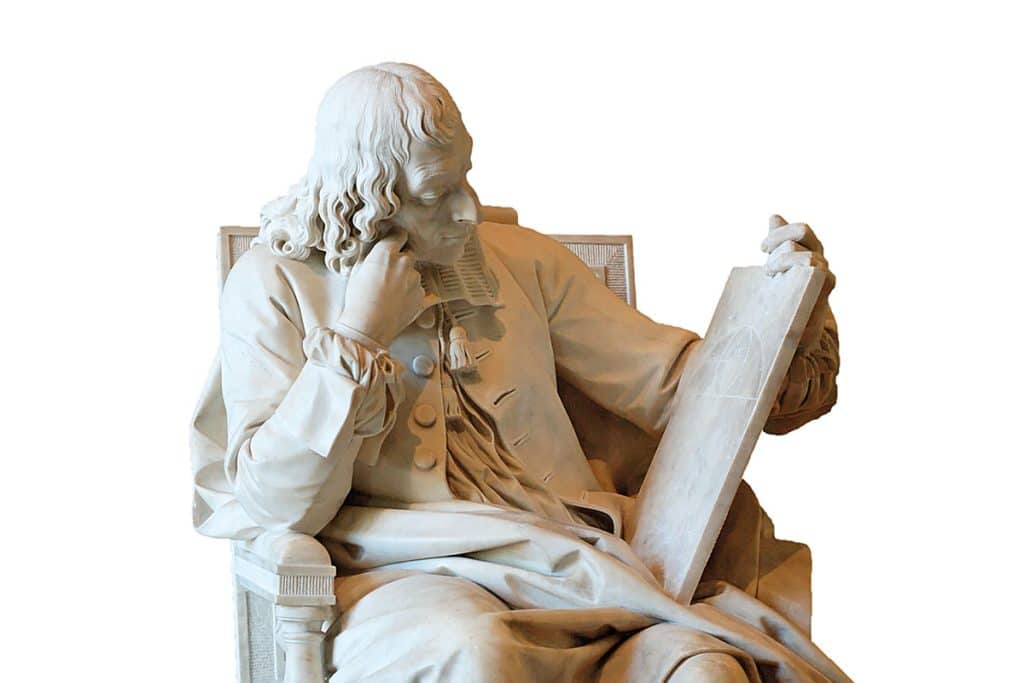

Pascal et la proposition chrétienne, Pierre Manent,Grasset, 2022, 432 pages, 24 €.