Joseph Ratzinger, successeur de Jean-Paul II au siège de saint Pierre, aura été une des grandes figures de l’Église catholique à l’époque contemporaine. Jeune théologien accompagnant le cardinal Frings, archevêque de Cologne, au concile Vatican II, il va jouer dans l’ombre un rôle majeur dans ce que Jean XXIII appelait l’aggiornamento conciliaire. Sa dimension théologique le met, de facto, au centre des élaborations doctrinales les plus importantes. Sa position singulière de partisan d’un renouveau de l’Église dans le cadre de sa tradition la plus profonde et la plus incontestable le désigne désormais à l’attention générale. Dès la fin du concile, il met en garde, en effet, contre un affadissement de la foi et se met même au travers d’un certain « esprit conciliaire ». Il se trouve, du même coup, dans l’état d’esprit de ses aînés qui sont aussi ses maîtres : Jean Danielou, Henri de Lubac, ou Hans Urs von Balthasar. Appelé contre son gré aux plus hautes fonctions dans l’Église, devenu collaborateur puis successeur de Jean-Paul II, il est en quelque sorte le garant et le gérant de la réforme conciliaire, dont il fut un des initiateurs, en pleine continuité doctrinale avec le patrimoine de l’Église catholique. En sa retraite du couvent Mater Ecclesiae, dans les jardins du Vatican, il continue à suivre avec la plus grande attention la marche de l’Église et les développements de la théologie moderne.

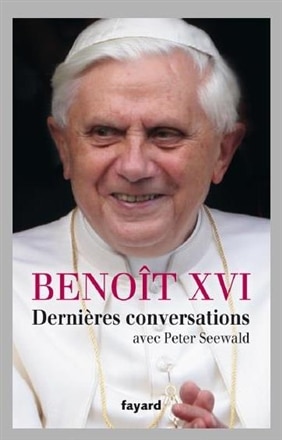

Pape émérite, il n’intervient plus publiquement qu’avec parcimonie et dans les domaines propres à un théologien privé. Il n’en demeure pas moins un extraordinaire témoin de ce qui a été vécu par l’Église au moment du tournant conciliaire, mais aussi en amont et en aval. C’est pourquoi on ne saurait être trop reconnaissant à Peter Seewald de poursuivre avec Benoît XVI une conversation commencée dès 1996 et qui lui a permis d’écrire deux livres indispensables pour comprendre l’œuvre et la destinée de Joseph Ratzinger (Le sel de la Terre et Lumière du monde). 1 qui vient de paraître apporte nombre de précisions utiles sur le passé, notamment sur les épreuves traversées durant le pontificat. De par la volonté du journaliste de tout mettre en perspective chronologique et biographique, le livre permet de considérer les choses avec une vue panoramique.

Il y a des compléments sur la vie du pape émérite, depuis la petite enfance, qui sont vraiment intéressants. Le garçon est enraciné complètement dans sa Bavière natale. Et pour lui, il y a une différence fondamentale entre un Bavarois et un Rhénan, même si tous deux sont catholiques. L’intellectuel qui est, par métier, attaché à l’universel ne méprise donc nullement ses origines, pas plus que sa situation dans le temps. La vocation du théologien s’est développée dans un certain contexte qui est celui de l’Allemagne de l’immédiat après-guerre. Le jeune homme, qui entre au séminaire, n’a pas à s’adonner à une démarche d’interrogation et encore moins de culpabilisation à l’égard du nazisme, qui a pourtant marqué ses années d’enfance et d’adolescence. Sa famille n’a toujours éprouvé que répulsion pour cette idéologie diabolique, et lui-même n’attendait que d’en être délivré par la victoire des Alliés. C’est dire la bêtise de tous ceux qui, même en France, spéculèrent sur une fréquentation des jeunesses nazies, obligatoires pour les jeunes de son âge, et dont il obtint d’ailleurs d’être délivré grâce à un de ses professeurs.

Sa préoccupation est celle d’un jeune homme qui veut participer au renouveau de l’Église catholique dans les conditions de l’époque. En ce sens, il n’hésite pas à se définir rétrospectivement comme progressiste, en connivence avec certains courants de pensée dans une direction « moderne et critique ». Il est donc bien de sa génération, en réaction contre un certain conformisme, qui interdit notamment d’envisager la confrontation avec les penseurs contemporains : « De la même manière qu’en philosophie j’étais travaillé par des interrogations et des doutes et que je refusais de me contenter d’apprendre et d’adopter un système fermé, j’ai cherché à renouveler la compréhension des penseurs théologiques du Moyen Âge et des temps modernes et à l’approfondir. En l’occurrence, le personnalisme, qui était alors dans l’air, m’a particulièrement séduit et m’est apparu comme un bon point de départ pour une réflexion philosophique et théologique. »

Mais qu’entend-il exactement par le qualificatif de « progressiste » ? « Nous étions progressistes. Nous voulions renouveler intégralement la théologie et donner à l’Église une forme nouvelle, plus vivante. Nous avions la chance de vivre à une époque où le mouvement de la jeunesse et le mouvement liturgique avaient ouvert de nouveaux horizons, de nouvelles voies. Nous voulions faire avancer l’Église, nous étions convaincus qu’il serait ainsi possible de la rajeunir. » Ce n’est pas uniquement affaire de génération. Le renouveau suppose un réexamen critique et un élargissement des perspectives intellectuelles. Le jeune universitaire devra supporter l’épreuve d’un blocage autoritaire au moment de sa soutenance de thèse sur la théologie de l’histoire selon saint Bonaventure. Il n’a rien d’un rebelle, il ne cherche nullement à contester la structure de l’Église et sa doctrine. Bien au contraire, il ne désire qu’approfondir le mystère de la foi, en se référant à la tradition la plus profonde de l’Église et à l’étude élaborée de ses grands docteurs.

Il est très important de comprendre la notion exacte de ce progressisme avoué, car ceux qui reprocheront plus tard au cardinal Ratzinger d’avoir désavoué ses orientations de jeunesse n’ont pas toujours compris de quoi il s’agissait. Oui, il est vrai que le jeune Ratzinger est partisan d’une réforme de l’Église et qu’il développe des critiques très dures à l’égard d’un certain enlisement du catholicisme, en liturgie, en centralisation excessive, dans les relations avec les autres confessions chrétiennes. Il incrimine certaines formes de spiritualité trop sentimentales ou encore une conception inadéquate des liens avec l’État moderne. Au total, cela pouvait faire un mélange assez explosif, propre à susciter les durs affrontements du début de Vatican II, auxquels il fut d’ailleurs associé. Mais il faut déjà prendre garde au fait que ce progressisme est dépourvu du caractère politique et idéologique qu’il revêt, à la même période, en France. L’idée même d’une connivence avec une idéologie de type marxiste et d’une collaboration avec le mouvement communiste est complètement étrangère au théologien bavarois, alors qu’elle occupe un large espace du progressisme français.

On peut d’ailleurs noter que la réflexion sur la théologie de l’histoire chez saint Bonaventure contribue à éclairer le débat dans sa perspective politico-religieuse. Il ne saurait y avoir de messianisme politique, justifié par l’interprétation eschatologique d’un Joachim de Flore. Aucun âge de l’Esprit n’est à envisager au-delà de la religion du Fils, comme le pensent plus ou moins tous ceux qui sont persuadés qu’autre chose doit succéder au régime de l’Église : « Après le Nouveau Testament, avait écrit Bonaventure, il n’y en aura pas d’autre, et on ne peut supprimer le sacrement de la nouvelle loi, car ce testament est éternel. » Cette remarque n’est nullement anodine. Si un quart de siècle plus tard, le cardinal de Lubac publie son étude fleuve sur La postérité spirituelle de Joachim de Flore, c’est que toute une tendance progressiste et moderniste vise à une mutation fondamentale de l’Église, qui est bien autre chose que la volonté de réforme voulue par Jean XXIII et Paul VI et accompagnée par des théologiens comme le jeune Bavarois. Dans son ouvrage de synthèse sur La pensée de Benoît XVI (Ad Solem), Aidan Nichols a bien marqué la différence : « Il n’était pas tant guidé par un impératif de modernisation ou d’adaptation, un aggiornamento, que par celui d’un retour aux sources bibliques, patristiques et médiévales, un ressourcement. Il appartenait à ce que le père Congar appelait “un catholicisme ressourcé qui est par là même un catholicisme totalement centré sur le Christ, et donc aussi biblique, liturgique, pascal, communautaire, œcuménique et missionnaire…” »

La contradiction va apparaître au sein du concile lui-même, lorsque les de Lubac et Ratzinger vont se rendre compte qu’il y a risque de débordement moderniste. Risque perçu aussi par des observateurs orthodoxes et luthériens au concile. Ce sentiment va grandir avec la discussion sur la Constitution Gaudium et Spes, et la rupture de l’alliance entre francophones et germanophones, qui s’était manifestée dans les trois première sessions de Vatican II. Il y avait désaccord de fond à propos d’une sorte d’optimisme historique, d’où semblait absente la question du Salut. J’ajoute, pour en avoir souvent parlé avec le cardinal de Lubac, que la première mouture de Gaudium et Spes de rédaction francophone, manquait singulièrement de véritable structure théologique et qu’il fallut attendre l’apport de Mgr Wojtyla et de son équipe de Cracovie pour que le texte trouve enfin son équilibre. Il s’agissait d’apporter un complément anthropologique, où l’appel de Dieu à l’homme et sa volonté salvifique soient pleinement manifestés. C’est à partir de ces précisions doctrinales que le magistère ultérieur, et singulièrement celui de Jean-Paul II pourra intervenir en répondant aux requêtes contemporaines.

La fin du concile et le pontificat de Paul VI n’en seront pas moins marqués par une crise d’ampleur considérable, qui ira jusqu’à faire douter ceux qu’on considère à juste titre comme les inspirateurs de Vatican II. Dès 1965, Joseph Ratzinger exprime son inquiétude et même son désarroi. Devant les étudiants catholiques de Münster, il ne craint pas de se demander « si en définitive, la situation n’était pas meilleure sous le régime des prétendus conservateurs qu’elle ne peut l’être sous le pouvoir du progressisme ». Un an plus tard, au Katholikentag qui a lieu à Bamberg, il met en cause « un bilan marqué par le scepticisme et la désillusion » et son intervention est approuvée, sans restriction, par Henri de Lubac. Que s’est-il passé ? Aujourd’hui encore, le pape émérite s’interroge devant son interlocuteur : « Les évêques voulaient renouveler la foi, l’approfondir. Mais d’autres forces ont joué, de plus en plus fortes, en particulier les journalistes qui ont réinterprété beaucoup de choses. À un moment, les gens se sont demandé : eh bien, puisque les évêques veulent tout changer, pourquoi ne pouvons-nous pas tous en faire autant ? La liturgie a commencé à s’effriter et à céder à l’arbitraire. On a pu constater rapidement que ce qui partait d’une bonne intention était entraîné dans une autre direction. À partir de 1965, j’ai donc considéré de mon devoir d’exposer clairement ce que nous ne voulions pas. »

Le père de Lubac avait été littéralement traumatisé par le rôle de la presse au moment du concile, à tel point qu’il en avait conçu une aversion à l’égard de la profession. Il est certain qu’il y a un problème qui n’a fait que s’amplifier depuis lors, avec la toute-puissance des médias, qui imposent leur propre magistère. Le concile des médias n’était pas celui du corpus de Vatican II, et c’est trop souvent celui qui s’est imposé à l’opinion. Mais les dégâts auraient pu être limités si les épiscopats avaient fait leur travail d’explication des grands textes de Vatican II, à la manière du cardinal Wojtyla dans son diocèse de Cracovie. Au lieu de cela, la confusion s’est répandue, alimentée de plus par des courants déviants qui déstabilisaient l’ensemble de l’institution. Je pourrais ajouter à cela le témoignage d’un Balthasar, qui incriminait le manque de sérieux de la théologie enseignée dans les séminaires au nom du concile. Le cardinal Frings, dont l’attitude avait été déterminante dès les premiers jours dudit concile, avait conçu par la suite « de profonds remords ».

Ratzinger a-t-il donc changé, abandonnant son « progressisme » initial ? C’est la thèse de son ancien collègue Hans Küng, qui prétend que le changement aurait été provoqué par la contestation étudiante et le chahut dont Ratzinger aurait été l’objet. Ce que l’intéressé dément : « Il ne s’est jamais produit le moindre incident durant mes cours. » Ce qui n’empêche pas qu’un climat de terreur idéologique s’était répandu dans le monde universitaire à la suite de 1968. Peter Seewald évoque par ailleurs l’attitude scandaleuse de Küng qui « pendant des dizaines d’années, vous a littéralement poursuivi de ses diffamations et de ses calomnies – prétendant par exemple que vous aviez mis en place un système de surveillance digne de la Stasi. Et qu’après votre renonciation vous aviez l’intention de gouverner comme un pape de l’ombre ». Cette inimitié tenace était consécutive à l’amitié qui avait longtemps rapproché les deux hommes, elle est significative de la rupture profonde qui s’était produite dans l’Église.

Il faut avoir ces données en tête, si l’on veut comprendre le destin ultérieur du professeur Ratzinger. Professeur, il l’est de vocation en raison de ses aptitudes intellectuelles, de son profil de chercheur et de ses talents pédagogiques. De plus, il a conscience d’une œuvre à réaliser dans la direction qui a toujours été la sienne et que, contrairement aux allégations de ses adversaires, il a toujours maintenue. Cette ligne, répétons-le est celle du ressourcement dans la grande Tradition, selon l’exemple de Newman, avec la volonté de répondre aux défis de la pensée contemporaine. Mais en 1977, Paul VI rompt le rythme assuré de sa vie, en le propulsant au siège cardinalice de Munich et Freising. Le Pape du concile est poussé par la nécessité de promouvoir aux hautes responsabilités hiérarchiques un homme qui domine les problèmes du temps et se montre capable de diriger avec le discernement qui convient. Cinq ans plus tard, Jean-Paul II l’appellera à Rome, parce que sa présence s’impose absolument en vertu de sa solidité doctrinale. Sa longue collaboration avec le Pape polonais le rendra indissociable du labeur d’un extraordinaire pontificat, et l’on aurait pu penser, comme lui-même d’ailleurs, que la mort du Pape le libérerait enfin sur ses dernières années pour l’achèvement de son œuvre originale.

Mais les cardinaux allaient en décider autrement, lui imposant une succession redoutable, dont il avait refusé d’envisager l’hypothèse tant elle lui paraissait « absurde, déraisonnable ». Pourtant, il lui faudra se résoudre à assumer la fonction, dès lors que le « couperet » est tombé. Sans doute est-il prématuré de dresser un bilan de ce pontificat, même s’il fut assez court. Du moins, peut-on retenir quelques indications précieuses de la part de celui qui en a eu la charge : « Lorsqu’on commence un pontificat à 78 ans, on ne peut envisager de grandes transformations et ouvrir de vastes perspectives, que l’on ne serait pas en mesure de mener à bien soi-même. (…) Deuxièmement, s’agissant de grands changements, de quoi pourrait-il s’agir ? Il est important que la foi reste dans le temps présent. Pour moi, c’est la mission primordiale. Tout le reste relève de questions administratives qu’il n’était pas indispensable de régler dans le laps de temps qui m’était accordé. »

On retient d’un pape théologien l’enseignement qu’il a pu dispenser avec son charisme privilégié. Mais cet homme de pensée aura su aussi gouverner, avec énergie quand il le fallait, notamment dans les affaires de pédophilie. Il ne faisait d’ailleurs dans ce domaine qu’achever le rude labeur qu’il avait commencé à la doctrine de la foi. Peter Seewald n’a pas omis d’aborder les épisodes les plus pénibles de ces années où les attaques de l’adversaire n’ont pas manqué, profitant des opportunités. L’affaire Williamson apparaît dans ce contexte comme la plus pernicieuse. Le Pape n’avait pas été informé des propos insensés de cet évêque aberrant : « Alors que l’affaire était déjà connue, il me paraît incompréhensible, inconcevable que personne chez nous n’en ait pris conscience. » J’ajouterai pour ma part qu’il est toujours aussi inconcevable que ceux qui savaient et qui étaient les collaborateurs directs de Benoît XVI ne lui aient pas parlé, de propos délibéré. Et il n’est pas possible d’accuser Mgr Fellay, supérieur de la Fraternité Saint-Pie-X, qui avait informé qui de droit.

En dépit de ce qui a été désagréable et douloureusement vécu par lui, ce n’est pas du tout dans un état d’esprit d’échec que Benoît XVI a décidé de déposer sa charge. Ce n’est pas le scandale du Vatileaks, ou l’impression de ne pouvoir faire face qui ont déterminé la décision. D’ailleurs, les affaires délicates étaient réglées : « J’ai pu me retirer parce que le calme était revenu sur ce plan. Il n’y a pas eu de reculade sous la pression, ni de fuite parce que je n’aurais pas été capable de venir à bout de ces affaires. » Avec simplicité, le pape émérite a confié à Peter Seewald comment il avait préparé intérieurement, et devant Dieu, cette renonciation inédite dans l’histoire de la papauté. Par avance, il avait écarté les objections de ceux qui estiment qu’en accomplissant ce geste, Benoît XVI aurait transformé l’essence même de la mission du successeur de Pierre, qui aurait été, en quelque sorte, désacralisée.

De fait, au moment de la renonciation, il y eut abondance de commentaires péremptoires sur la mutation de l’institution. Mais la plupart de ceux qui s’exprimaient ainsi ne faisaient que révéler leur aversion pour cette institution qui leur était insupportable de par son originalité foncière. Cela n’a pas empêché le successeur de Benoît XVI, François, de poursuivre sa tâche, avec ses qualités propres, mais de telle façon que la papauté ne cesse de montrer des facultés de renouveau dans la continuité du service dont le Christ a donné mandat à Pierre.