Le photographe John Pole vient de nous quitter à 83 ans. Il était depuis une dizaine d’années retiré dans sa maison de Pierrefitte-sur-Sauldre en Sologne. Alice, son épouse depuis 1960, est hospitalisée depuis plusieurs années, ce qui fut son grand chagrin. Ils n’avaient plus aucune famille, n’ayant pas eu d’enfants. Son épouse et lui étaient des Américains francophiles, installés en France dès leur mariage en 1960, un pied à Paris, un pied en Sologne pendant une quarantaine d’années.

Il fut mon collègue et collaborateur photographe depuis 1988.

John a eu une vie riche et peu banale.

Sa famille paternelle, d’origine anglaise et aristocratique, était installée depuis seulement deux générations au sud des États Unis. Il avait perdu sa maman étant bébé ; son père s’étant remarié, il connut la difficulté de vivre l’hostilité d’une belle-mère, et a été tout petit en pension au lycée militaire. Études de psychologie à l’université de Virginie, et école d’officiers. Bien que son originalité lui ait parfois valu quelques ennuis à l’armée, il devient lieutenant-photographe dans l’armée de l’air américaine. En effet, même s’il a exercé plusieurs métiers, il a toujours été photographe. Il reçut son premier appareil photo à 12 ans comme cadeau de Noël, et eut immédiatement l’occasion de faire son premier reportage ; car un incendie spectaculaire s’étant déclaré tout près, John fit cette nuit même son premier reportage, publié dans la presse locale. Cette enfance relativement difficile lui avait valu une maturité précoce, perceptible dans son portrait à l’âge de douze ans, qui l’avait fait accepter dans la société des adultes de la famille au sortir de l’enfance, mais lui valut pas mal d’incompréhensions à l’école, les professeurs ne comprenant pas qu’on puisse être surdoué et dyslexique, et raisonner en adulte à douze ans.

A 18 ans il perd son père, puis à 22 ans ses chers grands-parents paternels qu’il aimait tant, et se retrouve seul au monde.

C’est son grand-père paternel, John William Pole qui, pour des raisons que John a toujours ignorées, a quitté l’Angleterre, abandonné château, droit d’aînesse et titre de baronet à son frère cadet, et a fait une carrière de grand banquier aux États Unis. Le blason des Pole, qui figurait sur la cheminée de John, avec le jeu de mots en latin : Pollet virtus (la vertu triomphe), était la dernière relique du château familial perdu. Le grand-père a épousé une jeune fille d’une grande famille de propriétaires sudistes.

La famille Pole (de la Pole au Moyen Age) est une très ancienne famille noble anglaise d’origine normande, descendant de Guillaume le Conquérant. Deux de ses membres s’illustrèrent spécialement à l’époque de la Guerre de Cent ans : William de la Pole, comte de Suffolk, petit-fils du grand écrivain médiéval Chaucer, lieutenant du duc de Bedford le gouverneur anglais de Paris sous l’occupation anglaise. Et son frère John de la Pole, capitaine d’Avranches.

John portait les deux prénoms dynastiques de la famille : John, William.

Lieutenant dans l’armée américaine, c’est en Allemagne qu’il rencontre Alice sa femme, nettement plus âgée que lui, animatrice musicale et théâtrale de l’armée américaine. Ils quittent l’armée et s’installent en France en 1960, quittant pour toujours les USA. Alice, aimant la France depuis longtemps, la fait découvrir à John.

Ils mènent dans les années 1960 et 70 une intense vie culturelle et artistique à Paris, fréquentant la diaspora culturelle américaine : les Swingle Singers, les débuts de William Christie qu’ils contribuent à lancer, l’atelier de gravure de Stanley William Hayter pour John. Alice dirige des chorales, monte des opéras et oratorios baroques, avec les petits chanteurs de l’abbaye de Monstserrat ou ceux de la Vallée de Los Caidos. John, lui, tient la boutique d’antiquités anglaises et créations de tapis tissés en Andalousie, passage du Commerce Saint-André, près de l’Odéon, à côté du Café Procope. C’est dans leur passage qu’aura lieu la re-création mémorable de Les Troqueurs, opéra-comique d’Antoine Dauvergne, plus jamais joué depuis sa création au XVIIIe siècle, mis en scène par Alice qui avait découvert la partition à la Bibliothèque Nationale. Et, à Montserrat, la mise en scène du mystère-oratorio de Noël Los Villancicos du Padre Antonio Soler.

Leur atelier était devenu le centre du soufisme à Paris. Ayant abandonné le protestantisme de leur jeunesse, ils avaient adhéré (surtout John) à cette branche – hérétique pour les sunnites – d’un islam mystique, et John était devenu le maître des soufis pour Paris. Il organisa pour eux de grands voyages au Proche Orient en caravanes de voitures, en Espagne, en Italie… La découverte que le grand-maître des soufis était un escroc fut un grand choc pour lui qui s’y était investi totalement. Il s’est toujours passionné pour l’étude des religions, mais ignorait alors presque tout de la culture chrétienne.

En 1980, en plein déroute intellectuelle, il vécut une conversion subite au catholicisme, à la Claudel, en l’église Saint-Gervais de Paris, pendant l’office des vêpres, quelques jours après sa femme au même endroit, sans concertation. Ils entrèrent dans les fraternités laïques de la Communauté de Jérusalem, à l’époque du Père Delfieux, et perdirent presque tous leurs amis, sauf quelques artistes. Ils devaient repartir à zéro pour suivre le Christ. Ils n’acceptaient pas le terme de « conversion », ayant toujours cherché Dieu et la Vérité. Vente de la boutique, Alice s’installe complètement en Sologne, se consacrant à la musique d’église comme organiste et au piano.

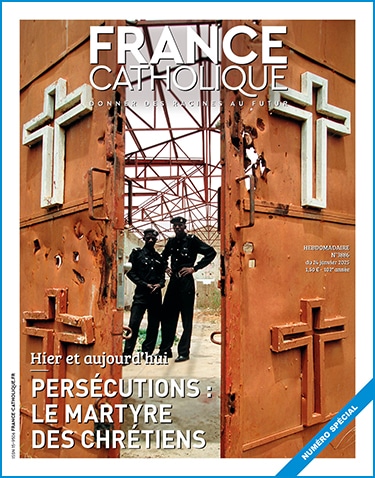

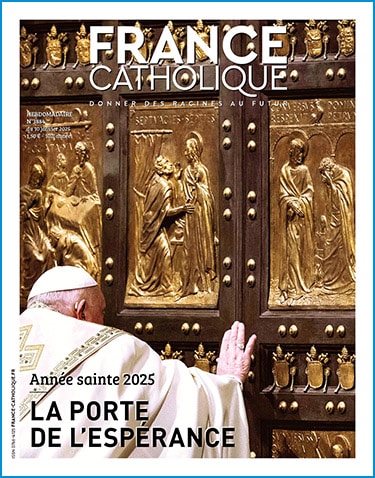

Si sa femme quitte alors la scène médiatique, John, lui, commence sa carrière de photographe professionnel dans la presse catholique. D’abord pendant quelques années à France Catholique, et en collaborant avec des maisons d’éditions (illustration par ses photos de Terre Sainte d’un gros ouvrage sur la Bible). Puis il entre à Famille Chrétienne en 1988, dont il devient le photographe attitré jusqu’en 2000, enchaînant sans relâche les reportages en France et à l’étranger, sur la vie de l’Église, sur l’art et la culture chrétienne. Plus d’un millier de reportages au total ! Ce travail approfondit beaucoup, bien sûr, sa connaissance du catholicisme. Il aimait beaucoup, en reportage, discuter avec nous, les journalistes écrivains : Luc, Marie-Catherine, Édouard, Florence et les autres…

C’est par quelqu’un de Famille Chrétienne que John découvrit, à la fin des années 80, grâce à un livre de Régine Pernoud, que ses ancêtres, les barons John et William Pole, occupant la Sologne avec le comte de Salisbury (son camp a donné le nom de la ville de Salbris), avaient reçu une lettre de Jeanne d’Arc qui est parvenue jusqu’à nous, où elle les informait que Dieu avait décidé que les Anglais ne pouvaient rester en France, et qu’il fallait donc saisir la chance d’une paix honorable pour chacun; afin d’éviter encore des bains de sang supplémentaires. Jeanne avait adressé sa missive à « Messires de la Poule »… John ignorait tout cela quand il est venu s’installer, dans les années 60, à quelques km du camp où étaient ses ancêtres au XVe siècle !!…

Et aussi, son cher arrière-arrière-grand-oncle le cardinal Reginald Pole (1500-1588), dernier archevêque de Cantorbery catholique, participant au concile de Trente au XVIe siècle, qui avait failli être élu pape en 1549 à la mort de Paul III Farnese dont il semblait le successeur désigné. Il était même annoncé dans la célèbre prophétie des papes sous le titre « Anglicus Angelicus… » Il faisait partie du courant des Spirituels, opposés aux tractations politiques dans les conclaves.

John parlait en revanche très peu de son ancêtre la bienheureuse Margaret Pole, comtesse de Salisbury (1473-1541), mère du cardinal Reginald, nièce d’Edward IV et de Richard III, martyre décapitée sous Henry VIII au moment du divorce du roi, parce que s’opposant à la Réforme. Elle est très connue en Angleterre dans les milieux catholiques, mais il semblait peu la connaître, sans doute à cause du protestantisme de ses parents et grands-parents. Lui avait en tout cas fini par retrouver le catholicisme de ses ancêtres.

Que de reportages avons-nous faits ensemble pendant plus de vingt ans ! Les chrétiens d’Égypte à trois reprises, les chrétiens d’Éthiopie, les orthodoxes en Roumanie deux fois, la Norvège, l’Allemagne et l’Autriche baroques, l’Europe centrale, Pologne, Slovaquie, République Tchèque, Hongrie, la Russie, les processions de Semaine Sainte en Espagne, l’art de la crèche à travers toute l’Europe, tous les ans au moment de Noël, pour être publié au Noël suivant. Les ostensions septennales limousines quatre fois… et d’innombrables reportages sur les grands artistes chrétiens vivants : Goudji, Kim En Joong, Henri Guérin et tant d’autres.

On apprenait beaucoup en reportage avec John. A regarder, d’abord, à distinguer un vrai sujet de photo professionnelle, de ce qui serait bon pour une photo d’amateur, non publiable. Lui-même s’adaptait aux desiderata de chacun de ses journalistes. Il composait les paysages et les vues architecturales selon mes souhaits : j’ai toujours aimé le téléobjectif et détesté le grand-angle. On finissait par former une vraie équipe qui se comprenait sans parler. Nous travaillions à l’époque belle et dure de l’argentique, dont les jeunes n’ont aucune idée. John n’a travaillé en numérique que les dix dernières années de sa carrière. 70 kilos de matériel à porter en reportage, en voiture, train ou avion. Le journaliste aidait bien sûr John à porter tout cet attirail qui lui avait démoli le dos : 3 appareils Nikkon, une demi-douzaine d’objectifs, les éclairages et leurs pieds télescopiques, voire un transformateur quand nous savions qu’il n’y aurait pas d’électricité dans l’église, pour photographier les fresques… et les bobines, cent, deux cents bobines (on faisait parfois 6000 diapos pendant un grand reportage). On travaillait à l’aveuglette, sans voir les photos au fur et à mesure.

Exceptionnellement, si on restait plusieurs jours dans une ville et que le sujet était capital (les mosaïques de Ravenne, par exemple), nous faisions développer quelques bobines. Mais en général, on ne voyait le résultat du travail qu’une fois rentrés à Paris. Avec John, on apprenait sur le tas le métier d’assistant de photographe : passer au bon moment, le bon objectif ou le posemètre, quasiment sans parler. Et quand nous avions travaillé longtemps dans un musée ou une église, et étalé notre matériel partout, il fallait tout ranger sans rien oublier. Tout cela se faisait avec une précision et une rigueur absolument militaires. Nous le charrions, d’ailleurs, parce qu’entre deux prises, il tenait son appareil comme un tireur d’élite tient son arme… Il disait, quand un scoop passait à portée d’objectif et qu’il n’y avait pas le temps de tergiverser : « Shoot first, ask the question later ! » (Tire d’abord, demande la permission après !) Il était impitoyable sur la bonne organisation préalable du reportage par le journaliste, et sur la capacité de lire une carte routière vite et bien. J’étais très fière d’avoir inventé un système astucieux pour enrouler les longs câbles électriques, sans qu’ils puissent s’emmêler quand on les redépliait, ce qui était un cauchemar. John disait « Au Paradis, il n’y aura pas de fils !!! » Quand on pense qu’aujourd’hui on a un seul appareil, voire un smartphone…

John mettait toujours le Seigneur dans le coup. Il disait qu’il Lui remettait ses appareils au début de chaque reportage. Il avait des façons désopilantes de L’interpeller quand, par exemple, les nuages s’obstinaient à nous cacher le soleil… Y a t’il des appareils photo au Paradis ? Si oui, il est déjà en train de faire poser les anges, qu’il aimait tellement photographier en peinture et sculpture…

Il était un homme profondément bon, d’une élégance et droiture morales exceptionnelles (Pollet Virtus !), avec une réserve beaucoup plus britannique qu’américaine. Il respectait profondément les personnes qu’il photographiait, je lui reprochais presque parfois un excès de scrupule. Jamais il ne « volait » une photo : tout le contraire des paparazzi… Les photos anecdotiques, superficielles, «bavardes», à plus forte raison vulgaires, ne l’intéressaient pas et il refusait tout net : « Ce n’est pas mon photo ! », disait-il avec l’impayable accent américain, et la syntaxe très personnelle, qu’il garda toute sa vie et qui nous amusaient tant, avec ses jeux de mots bilingues et trilingues. Ses phobies : les jeans, les casquettes de base-ball, à plus forte raison portées à l’envers, les fast-foods, et l’accent du Texas qu’il imitait, à se rouler de rire. Le côté aristocratique n’était jamais loin.

S’il fut un grand lecteur toute sa vie, il n’a jamais écrit, il était un visuel avant tout. Et aussi un génie du bricolage en tous domaines.

Il passa ses dernières années à scanner une petite partie de son immense photothèque de diapositives, et répondit à plusieurs demandes d’organisation d’expositions de ses plus belles photos de paysages, d’architecture et semi-abstraction : en la cathédrale de Bourges, à la Madeleine à Paris, dans des églises de Sologne…

Il avait échappé par miracle il y a cinq ans à un AVC et un infarctus successifs. Il a reçu l’extrême onction d’un des pères de Saint-Thomas-Becket de La Motte-Beuvron qui les suivaient, car Alice a été des années l’organiste de leur paroisse. Les obsèques ont eu lieu le 5 juin en l’église de Pierrefitte-sur-Sauldre.

Marie-Gabrielle Leblanc