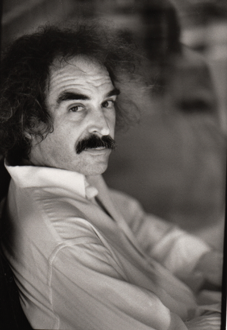

Eugène Gren © Actes Sud

Par manque de temps, je ne fréquente guère les cinémas. Sinon, j’aurais volontiers été voir La religieuse portugaise, d’Eugène Green (et ses autres films d’ailleurs). Je me contente de ses livres pour le moment et cela suffit déjà à satisfaire mon intérêt pour un homme singulier dont me parlent avec chaleur des amis communs, tels Benoît Chantre (son premier éditeur) et la journaliste Marie-Noël Tranchant, qui s’y connaît en cinéma ! Un professeur de Lettres qui m’est proche fut le premier à me parler de l’auteur de La Parole baroque, (Desclée de Brouwer, 2001). Il l’avait fait découvrir à ses élèves en communiquant son enthousiasme pour un critique qui connaissait si bien les classiques et savait restituer la prose et la manière exacte des sermons de Bossuet.

Marie-Noëlle m’a fait envoyer récemment Poétique du cinématographe (Actes Sud) qui relève à la fois du manifeste et du mode d’emploi. En dépit de mon incompétence, je me suis laissé prendre par cet essai vif et profond, dont certaines pages me retiennent par leur pertinence philosophique, phénoménologique et métaphysique. Exemple : « La parole qui fait l’homme est celle d’une langue particulière, la naissance des langues est le plus éblouissant des miracles, et le seul qui suscite des témoignages sur tous les continents. » Et encore : « Avoir une langue est l’élément le plus universel de la condition humaine et parler sa propre langue est ce qui distingue le plus les hommes les uns des autres. » Et je retiens, pour m’en pénétrer, ce qui concerne la langue du cinéma. « Qu’est-ce qui unit Bresson, Truffaut, Godard, Rohmer et Eustache ? Rien. Pourtant on sent un lien de famille, et c’est celui de la langue. Un film muet réalisé par un de ces cinéastes n’aurait cessé d’être parole faite image et cette parole aurait été française. »

Voilà une contribution au débat sur l’identité nationale qui mériterait d’être entendue, mais qui, par son exigence, risque de nous mener assez loin. Il faudrait, en particulier, s’interroger sur l’analyse par Green, très dure, de la culture américaine, dont il est pourtant issu, de par sa naissance. Il est né, en effet, à New York, en 1947, et vit en France depuis les années 60. Son violent amour pour la langue française, notre littérature, a pour pendant un éloignement (pour ne pas dire une aversion) à l’égard de la culture d’outre-Atlantique : « Les habitants du territoire compris entre le Canada et le Mexique, fabriquent une grande quantité et imposent dans le monde entier, ce qu’eux-mêmes appellent des bougeants. Mais il s’agit de produits industriels comparables à leurs voitures automobiles, ou aux produits liquides à base de sirop de cocaïne lourd ou léger qu’ils commercialisent comme boisson. Le sabir utilisé autrefois autour de la Méditerranée pour des rapports de commerce (et qui représente la « langue turque » dans quelques scènes de Molière) n’a jamais donné naissance à une littérature, ce qui n’étonne personne ; l’idiome sonore employé par les barbares n’est pas d’avantage une langue et ne pourrait jamais servir dans le cinéma ou ailleurs que pour des rapports de commerce. »

Eugène Green, ne conteste pas qu’il y ait des cinéastes « qui portent en eux plus d’une langue », et l’on trouve cette parole multiple dans leurs films, mais ces cas sont rares. Le mystère de la langue particulière qui est toute lumière, confère au cinéma son sens et consiste en une révélation supérieure aux tentatives de l’intellect pur.

Qu’on ne croie surtout pas que ce cinéaste écrivain soit enfermé dans des cadres trop rigides, en dépit de ses convictions bien assumées. Car, en un seul court chapitre intitulé « L’unité et la foi », on est confronté à une audacieuse problématique qui fait consoner les registres culturels les plus divers dans la recherche de l’énergie qui constitue et traverse le cosmos. Même si Eugène Green n’y fait pas d’allusion directe, je ne puis m’empêcher de songer à la théologie orthodoxe des énergies divines. Je précise bien d’allusions directes, parce que certains termes employés m’y renvoient délibérément. Je pense à une certaine analogie avec la conception de l’icône. Je renonce toutefois à me lancer dans une glose qui serait un peu hasardeuse, mais il me semble que dans l’idée de l’art de notre penseur, il y a une poétique et une mystique qui interrogent sur la réelle présence qui est dans l’image : « Le cinématographe est essentiellement un art de l’icône… »

Dans une des simples « notes », qui constituent la matière de cet essai, il y a parfois une traversée vertigineuse qui associe Maître Eckart, Pessoa, le taoïsme, le zohar et, à travers la chekhina, le « Saint-Esprit féminin ». Syncrétisme ? Je ne crois pas. Un peu comme Simone Weil, Green se sert de toutes les harmoniques humaines dans un souci d’unité très loin du relativisme. « Tout vrai artiste a toujours été habité par la foi, quel que fût le nom qu’il choisit de lui donner. » Bien sûr, ce type de formule laisse place à quelque équivoque, mais elle rend compte aussi d’une exigence axiale qui constitue l’unité de notre nature.

Ceci dit, je n’avaliserais pas toutes les affirmations de qui semble prendre parti pour le jansénisme et contre Ignace de Loyola. Notre ami Green en veut beaucoup aux jésuites, auxquels il oppose Pascal, avec parfois des arguments qui auraient surpris l’auteur des Pensées. Mais il faut sans doute prendre l’ensemble cum grano salis, en appréciant la saveur de certains rapprochements et en se souvenant que comparaison n’est pas raison : « C’est la présence réelle qui fait du film une icône d’un type nouveau, contenant sa propre justification par rapport aux arguments des iconoclastes. » Certes !

Mais je veux en venir au roman de Green (La Reconstruction, Actes Sud) publié en 2008, et qui m’a donné à songer avec une vraie connivence. On pourrait en dire que c’est un témoignage sur la fragilité humaine. C’est un thème que j’ai pas mal remué ces derniers mois, pour divers motifs. Curieusement d’ailleurs car, pourquoi une sensibilité nouvelle, et avivée par ce qui relève de la plus commune expérience ? C’est un sentiment augustinien, pascalien, moderne que celui de notre précarité, compensée il est vrai par le sentiment de notre miraculeuse existence. Dans Les Confessions, il y a la double expression de la misère et du don étonnant de la vie. Mais il m’est arrivé d’être un peu submergé par ce qu’il y a d’hasardeux dans la constitution d’un être, sa construction intérieure.

Comment les choses sont délicatement nouées et soumises à une possible destination. J’ai parfois aussi l’impression que toute une philosophie de la déconstruction, hostile à toute ontologie, nous conduit au plus ravageur des constructivismes. N’est-ce pas singulièrement le cas avec la théorie des genders, sa phobie de la « nature » ? Ne serions-nous que d’éphémères artefacts construits au hasard et promis à l’effritement de ce que nous sommes devenus ? Il faut avoir une foi solide pour lutter contre cette tentation lorsqu’elle se présente.

La Reconstruction d’Eugène Green est venue entretenir mon interrogation. Le titre en lui-même vient au-devant de ce souci – qui peut devenir phobie ou angoisse – de la fragilité.

Deux figures symboliques signifient l’éphémère de l’origine et de la fin. D’un côté, un homme qui s’interroge sur son origine biologique véritable et qui vient interroger le personnage central du roman (professeur de Lettres à la Sorbonne) pour qu’il l’aide à élucider l’énigme. De l’autre, le père du professeur qui s’enfonce graduellement dans l’amnésie de la maladie d’Alzheimer. Comment échapper à cette incertitude psychologique et ontologique ?

Le romancier, me semble-t-il, propose plusieurs dispositifs de résistance. L’un consiste dans la restitution d’une identité narrative, pour reprendre l’expression de Paul Ricœur. Identité devinée à travers les douleurs de l’Europe de la Seconde Guerre mondiale. À noter toutefois que ce n’est pas l’intéressé qui se réapproprie son identité par voie d’anamnèse, c’est le professeur qui, en quelque sorte, l’imagine à travers l’interprétation plausible du passé de son interlocuteur. Ce dernier s’en trouve ainsi justifié extérieurement. Ce n’est peut-être pas décisif, sûrement pas conforme à son désir intérieur. Du moins y a-t-il un sens donné à une existence à travers la refondation d’une origine. Mais je ne veux pas raconter l’histoire qui donne le fil directeur du roman.

Second dispositif de résistance à la destruction : la lutte contre la dérive de la culture, avec le refoulement des grands textes de la littérature : « Ce que la culture bourgeoise appelait, prétentieusement, la littérature européenne, n’est plus qu’un vertige archéologique, et son qualificatif d’européenne la rend encore plus caduque dans un monde globalisé, avec des buts et des problèmes universels. » Ce type de discours idiot est tenu par un personnage assez caricatural, dont le nom est tout un programme : Marie-Albane de la Gonnerie. Riposte calme du professeur insensible aux charmes de « la métaculture vivante » : « J’ai écouté les opinions passionnantes de mes collègues. Mais je crois que, à la rentrée, je vais continuer à faire mon cours de licence sur la poésie européenne du XXe siècle. » Lire et commenter Rilke par exemple !

Troisième dispositif, peut-être incertain et inabouti : le recours au religieux chrétien. Le professeur, son épouse et son fils entrent dans une église le jour des Rameaux. Mais leur visite n’est que furtive, à l’occasion d’un bref séjour sur la côte normande. Pourtant, on s’aperçoit vite qu’il n’y a rien de fortuit en cela et que c’est lié à une immense interrogation : « Je me rends compte maintenant, que nous étions à la place des chrétiens du narthex, ceux qui avaient déjà la foi, mais qui n’avaient pas encore subi le rite par lequel l’Église accorde le droit aux sacrements. Pourtant, nous sommes baptisés. Si, comme la plupart des Européens, nous ne trouvons plus l’écho de notre sentiment spirituel devant l’autel, c’est que notre foi s’est déplacée vers le fond de l’édifice, là où il s’ouvre au monde. » De là encore, une réflexion sur la présence, qui rejoint les notes sur le cinéma.

Et puis le secret de tout s’énonce dans un poème tchèque chanté par l’épouse : « Me voici dans le labyrinthe… Sois amour, mon Ariane… Ô mon amour, ô mon sauveur. » Ainsi ressaisit-on le fil de la reconstruction.