Nous célébrons des anniversaires : 100 ans depuis le début de la Première guerre mondiale, 25 ans depuis la chute du Mur de Berlin et du communisme.

Quelques commentateurs après 1989 décrivirent ces événements comme les serre-livres d’un « court » vingtième siècle (1914-1989) comme si quelque chose était clos définitivement. Comme nous le voyons en Ukraine, au Moyen-Orient, et ailleurs, cette histoire-là n’a pas pris fin il y a un quart de siècle. Cela n’a même pas laissé beaucoup plus qu’un répit.

Mais depuis que les mêmes joueurs sont de retour pour réinterpréter leurs mauvaises interprétations, il vaut la peine de rappeler un autre anniversaire : 1984. C’est le titre du célèbre roman de George Orwell, dans lequel un totalitarisme triomphait dans une forme de Tech Reich de 1000 ans. Orwell le décrivait de façon mémorable comme « une botte piétinant une face humaine, pour toujours ».

En 1984, celui de la réalité je venais d’arriver à Washington, Reagan était président, Jean-Paul II était pape, les évangélistes avaient pénétré la politique, et la religion bénéficiait d’un assentiment général même dans le New York Times. Pour sa prédiction de la date et du destin, Orwell était complètement à côté.

Et 1984 n’est pas le meilleur des romans utopiques modernes ; il focalise de trop près sur la politique et n’évalue pas pleinement les tendances qui en technologie et culture étaient prêtes à engloutir le monde. Cet honneur revient au Brave New World d’Aldous Huxley (1932) qui réellement évoque John Henry Newman (voir plus bas). Même le Fahrenheit 451 de Ray Bradbury (1951) qu’Anthony Esolen a eu raison de recommander ici, est plus fort, mais c’est plus souvent un pamphlet qu’un roman.

Pourtant, 1984 (écrit en 1948 pour avertir sur le futur en Grande-Bretagne non moins que « dans les pays totalitaires ») reste éclairant. En fait, toutes les grands romans utopistes (que je me trouve relire, peut-être pour me consoler des nouvelles de ces jours-ci) ont une force que n’ont pas des films récents sur des thèmes semblables.

Dans le film futuriste habituel, les bons – un Sylvester Stallone ou Tom Cruise – tuent une quantité de méchants et détruisent une quantité de technologie oppressive en quête d’une traditionnelle happy end américaine. La machine/le parti/le système peut n’avoir pas entièrement disparu, une petite fissure qui ouvre sur la liberté s’est formée. Poursuivi avec vigueur, dans la bonne vieille manière américaine, nous avons une chance de retrouver la liberté.

1984 n’est pas américain. Le « Ministère de l’Amour » non seulement fait la guerre mais aussi gère la police secrète qui garde le Parti et le Big Brother au pouvoir. A la fin d’une intrigue élaborée, Winston Smith, le personnage principal, trahit l’amour – son amour interdit pour une personne réelle, Julia – et capitule en abandonnant son être véritable.

O exil obstiné, volontaire loin du sein plein d’amour ! Deux larmes sentant le gin coulèrent de chaque côté de son nez. Mais c’était bien, tout était bien, la lutte était finie. Il avait remporté la victoire sur lui-même. Il aimait Big Brother.

La touche vraiment terrifiante, la touche du génie, c’est de tourner une expression riche de racines philosophiques et religieuses, « la victoire sur soi-même », en soumission au Parti.

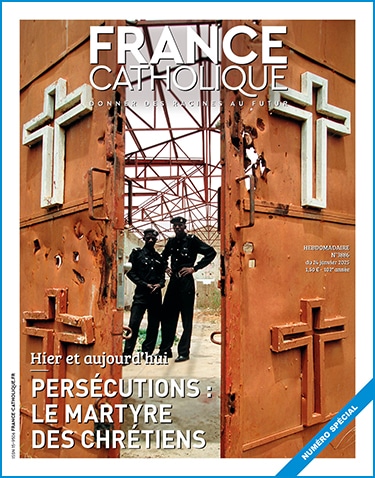

La connaissance de l’intérieur qu’Orwell avait des mouvements révolutionnaires apparaît ici. Nazis, fascistes et communistes – si différents idéologiquement – sont une seule et même chose dans la croyance fanatique, perversion d’un véritable élan religieux. Dieu seul dans le vaste univers a un droit illimité sur nous, plus vaste que nous-mêmes. Le génie des totalitarismes du vingtième siècle et de leurs surgeons postmodernes – était/est de présenter le besoin de sacrifice comme quelque chose qui devait être satisfait au service de mensonges politiques.

Les différents remèdes humains – la « common decency » d’Orwell parmi eux – font seulement ce qu’ils peuvent contre une telle foi. Le seul et unique remède se trouve dans des croyances plus vraies.

Cela, entre autres raisons, explique pourquoi Brave New World est une vision plus large que 1984. Huxley a prévu que la vie moderne ne se dirigeait pas vers le régime gris, asexué, de style soviétique de 1984. Qu’au lieu de cela, le cloning et « les pressions malthusiennes » allaient transformer l’amour en plaisir trivial et que les technologies fourniraient de perpétuels divertissements. La mémoire disparaîtrait comme dans 1984 mais non parce que le Parti réécrirait le passé, mais parce que le peuple ne s’y intéresserait simplement plus.

Un « Contrôleur » explique cela à un Sauvage dans Brave New World. Vous ne pouvez admettre de sens dans l’art ou la société: cela conduit à l ‘ « instabilité ». Il cite le cardinal Newman :

Nous ne nous sommes pas faits nous-mêmes, nous ne pouvons pas être au-dessus de nous-mêmes… Nous sommes la propriété de Dieu. N’est-ce pas notre bonheur de voir ainsi les choses ? Y a-t-il quelque bonheur ou quelque confort à considérer que nous nous appartenons ? Ce peut être la pensée d’hommes jeunes et prospères…Ils disent que c’est la peur de la mort et de ce qui vient après la mort qui tournent les hommes vers la religion quand ils avancent en âge. Mais ma propre expérience m’a donné la conviction que, bien loin de ces terreurs ou de ces imaginations, le sentiment religieux tend à se développer au fur à mesure que nous vieillissons, à se développer parce que , comme les passions se calment, comme l’imagination et les sensibilités sont moins excitées ou moins excitables, notre raison devient moins troublée dans son travail, moins obscurcie par les images, les désirs et les distractions dans lesquels elle avait l’habitude d’être absorbée ; et voici que Dieu émerge comme de derrière un nuage… car ce sentiment religieux est par nature si pur, si plaisant à l’âme qui en fait l’expérience, que cela compense toutes nos autres pertes.

Mais cela ne peut être autorisé. C’est impossible à prévoir, et pourrait conduire à la noblesse et à l’héroïsme, aussi impossible à prévoir.

Le contrôleur : « La civilisation industrielle n’est possible que quand il n’y a pas de renoncement. Se faire plaisir jusqu’aux limites véritables imposées par l’hygiène et l’économie. Sinon les roues cessent de tourner. »

Le Sauvage : « Mais je ne veux pas le confort. Je veux Dieu, je veux la poésie, je veux le risque, je veux la liberté, je veux la bonté, je veux le péché. »

Nous avons devant nous cette alternative : voulons-nous être notre propre bien, dans une indépendance confortable, prévisible, superficielle, arrangée de telle façon que ni défi, ni instabilité, ni grande pensée ou profond amour ne nous atteigne jamais ? Ou préférons-nous être mis en question- par Dieu, la nature, l’histoire, les autres, nous-mêmes ?

Puisque nous sommes en train de réinterpréter des changements historiques mondiaux, nous pourrions aussi réfléchir : la réponse que nous donnons à ces questions montrera quelle sorte de civilisation nous sommes – et allons devenir.

— –

Source : http://www.thecatholicthing.org/columns/2014/1984-30.html

Robert Royal est rédacteur en chef de The Catholic Thing, et Président de l’institut Foi et Raison à Washington, D.C. Son livre le plus récent est Le Dieu qui ne faillit pas. Comment la religion a construit et soutient l’Occident